648年,高宗が太子であったとき,母の文徳濃皇后の菩提を弔うため,無漏寺を増改築して大慈恩寺と改称した。

大雁塔は,652年に唐の高僧玄奘三蔵がインドから持ち帰った経典や仏像などを保存するために,高宗に申し出て大慈恩寺に建立した塔。

初め5層であったが,武則天の長安年間に,重修して10層とした。その後も改修を重ね,現在は7層。高さ約4mの基盤の上に建てられ,全体の高さは約64m。

玄奘は,大慈恩寺に数百人の高僧や学者を集めて,経典(サンスクリット語)の漢訳に当たった。こうして訳出された経典は75部1335巻におよぶ。

大慈恩寺・大雁塔は唐代の一大学術センターの様相を呈し,唐代の長安は西方の最新の文化を取り込もうとした意欲に満ちた,活気ある都市であった。

玄奘三蔵がこの寺で大般若経600巻を訳したことは有名。この経典のエッセンスが「般若心経」である。

なお大慈恩寺の伽藍は唐代の後,兵火にかかって全焼し,現在の建物は明,清時代の造営である。

|

玄奘の像と大雁塔。

玄奘の霊骨は日本にもあります。さいたま市の慈恩寺と奈良の薬師寺。

玄奘三蔵は,664年2月に亡くなり,国葬をもって,4月15日長安の白鹿原に葬られた。

が…黄巣の乱の頃,盗掘にって玄奘の墓は荒らされ,そのままに放置されていた。

それを見かねて,演化大師可政が南京に頂骨(頭骨)だけを移して改葬したという。

それから色々あって…

1942年12月,日本軍の高森部隊が,整地していて,石棺を発見した。石棺の側面に

は,「大唐三蔵大遍覚 法師玄奘頂骨早因黄巣 発塔今長干演化大師可政

於長安伝得於此葬之」と書かれており,納められていた頂骨が玄奘のものと判明。

さらに,それから色々あって…現在に至る。

|

|

|  |

国慶節で町には国旗があふれ,人もあふれていた。 | 境内を掃き清めている僧侶。 |

|

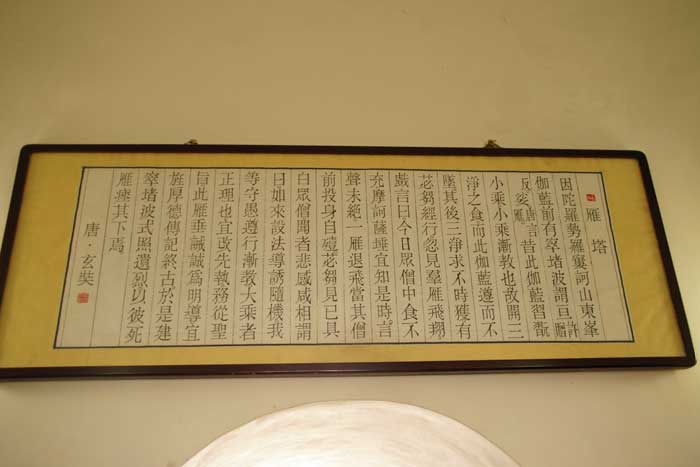

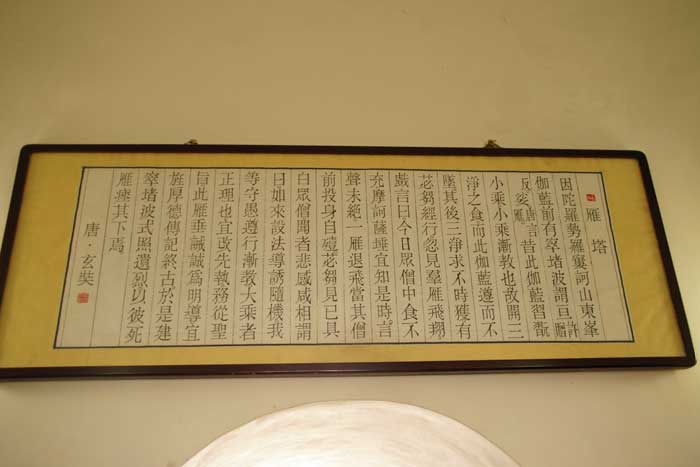

大雁塔の由来書が掲げられていた。玄奘の文章?簡単に説明すると…

空腹の僧が,雁をみて食べたいと思ったところ,その瞬間一羽の雁が僧の前に落ちてきた。

それを見て,僧は,自分を戒めるために,菩薩が雁になり,諭してくれたと理解し,雁を

落ちたところに埋葬し,そこに塔を建てたこに由来している。

ただ,この文書には,「小乗者」,「大乗者」の文字が見えるので,もっと深い話らしい…

「小乗仏教」,「大乗仏教」についてはご自分でお調べ下さいな。

|

天井にあったが,階段の数をカウントするので一杯々で何階の天井か不明…(^^;;

法輪常転:仏法の永遠不滅を表し,寺院の壁面によく描かれている。

法輪には普通8本の輻(や)があり,釈迦牟尼の生涯における八つの出来事を表す。

寺院の屋上正面にしばしば銅製塗金の法輪が取り付けられ,左右に一対の金鹿が首を

伸べて伏している。これは釈迦牟尼が鹿野苑で初めて仏法を説いたことを表している

因みに…階段は228段だったと記憶している。

|

|

|

円形なので,どこから読んで良いのやら…

多分,「人 贊 唐 僧 取 経 還 須 遊 西 天 拝 仏 前」

(日本の漢字にしてあります。同じ漢字でも意味が違うことがあります)

|

次の四枚の写真は,最上階の小窓から東西南北を撮ったもの。スモッグで遠くが見えない。…

|

|

|

|

|

下の写真は大慈恩寺の歴代館長レベルの僧侶の墓。右はアップしたもの。ここでも落書きが…茂陵と同じく,日本人らしきものはなし!! |

|  |

|

看板の上部には「お守り」という文字が…。

2段目の文字は名前を探せば幸福になれるよ…?

一番最初に書かれている「雁塔題名」は,唐時代に進士試験の合格者がここに自分の

名前を名を記したことに由来。で,この2行の文章の意味するところは…?

|

|

|

木に入っているヒビを見ると,芯は真ん中らしい。

芯を外して円形に彩色しているのが何となく楽しくて写真を…。

|