![]() 丂曇傒曽偺儁乕僕

丂曇傒曽偺儁乕僕

| 偱偼丄幚嵺偵偒傝傫偝傫傪曇傫偱傒傑偟傚偆侓 奺僷乕僣傪曇傓弴斣偼摿偵偁傝傑偣傫丅 嵟弶偵僷乕僣傪慡晹曇傫偱偟傑偭偰偐傜丄嵟屻偵慻傒棫偰偰傕OK偱偡偟丄 曇傒側偑傜慻傒棫偰偰偄偭偰傕丄傕偪傠傫OK偱偡侓 偪側傒偵傢偨偟偼摨偠嶌嬈偽偐傝偱偼朞偒傞傎偆側偺偱乮徫乯 曇傒側偑傜慻傒棫偰偰偄偭偰丄偩傫偩傫弌棃忋偑偭偰偄偔偺傪妝偟傓僞僀僾偱偡丱丱丟 愢柧偼偩傫偩傫弌棃忋偑偭偰偄偔傎偆偱丄恑傫偱偄偒傑偡丅 偙偺曽朄傪庢傞棙揰偲偟偰丄 乽巹偼傕偭偲懌傪挿偔偟偨偄両乿 乽庱傕挿偔偟偨偄両乿 側偳側偳丒丒丒 偦偆偄偭偨偙偲偑慻傒棫偰側偑傜偩偲偱偒傞偐傜偱偡丅 曇傓曽偺庤壛尭偵傛偭偰丄傢偨偟偑曇傫偩曇傒恾偲偼堘偄偑昁偢弌偰偒傑偡丅 侾抜憹傗偟偨傝丄尭傜偟偨傝丄偦偆偄偭偨偙偲偱偢偄傇傫弌棃忋偑傝偺報徾傕偐傢偭偰偒傑偡丅 検嶻偡傞応崌偼堦婥偵曇傫偱慻棫嶌嬈偟偨曽偑擻棪偑偄偄偱偡偑丄 傒側偝傫偼弶傔偰嶌昳傪曇傓傢偗偱偡偐傜丄弌棃忋偑傝傪傒側偑傜丄 彮偟偱傕偛帺暘偱擺摼偺偄偔嶌昳偵側傞傛偆偵丄曇傒側偑傜丄慻棫側偑傜曇傫偱傒傑偟傚偆侓 偩傫偩傫弌棃忋偑偭偰偄偔偺偼妝偟偄傕偺偱偡傛(*佨佫佨*) 巹偑偍嫵偊偟偰偄傞嫵幒偱偼偦偆偄偭偨偙偲偱恑傔偰偍傝傑偡丅 栚丒旲丒岥側偳偺埵抲傕偁偊偰巜掕偟偰偍傝傑偣傫丅 偛帺暘偑堦斣婥偵偄偭偨昞忣傪嶌偭偰捀偔偨傔偱偡丅 挿偔側傝傑偟偨丒丒丒 偱偼丄巒傔傑偟傚偆侓 曇傒恾傪傛偔尒偰壓偝偄偹乮丱亅丱乯 |

|

|

|

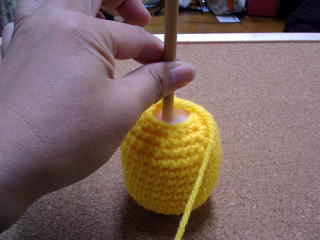

曇傓弨旛偲偟偰傑偢栄巺偼婎杮丄恀傫拞偐傜巺傪堷偒弌偟傑偡丅 偙傟偼丄巺傪姫偄偨帪偺傛傝偺娭學偩偲巘彔偐傜嫵偊偰捀偒傑偟偨丅 乮椺奜傕偁傝傑偡偺偱丄偛拲堄傪丱丱丟乯 拞偵巜傪撍偭崬傫偱丄巺抂傪扵偟偰偔偩偝偄丱丱丟 恊愗側巺嬍乮徫乯偩偲丄巺抂偑彮偟弌偰偄傞応崌偑偁傝傑偡偑丄 偦偆偲偽偐傝偼尷傝傑偣傫亜亙 偙傫側斶嶴側栚偵夛偆偙偲傕偟偽偟偽丒丒丒亜亙丅 偦偆側偭偰偟傑偭偨傜丄弌偰偟傑偭偨巺傪偙傫側晽偵姫偄偰偍偒傑偟傚偆丱丱丟 偦偟偰丄僗乕僷乕側偳偵抲偄偰偁傞柍椏偺價僯儖戃側偳偵擖傟偰丄 價僯儖戃偺岥傪彮偟敍偭偰偍偒丄 奐偄偰偄傞偲偙傠偐傜巺傪弌偟側偑傜曇傒傑偡丅 偙偆偡傞偙偲偵傛傝丄巺偑墭傟傞偺傪杊偖偙偲傕偱偒傑偡丅偍帋偟偁傟侓 梋択偽偐傝偱偡傒傑偣傫丱丱丟丂偱偼丄曇傒傑偟傚偆乣侓 |

||

|

|

|||

|

仠侾抜栚 偐偓恓偺婎杮傪巚偄弌偟偰 乬傢乭偺嶌傝栚傪偟偰偔偩偝偄丅 懕偄偰丄乬傢乭偺拞偵嵶曇傒俇栚曇傫偱偔偩偝偄丅 偁丒丒丒棫偪忋偑傝傪朰傟側偄傛偆偵偹丱丱丟 幨恀偼嵶曇傒俇栚傪曇傫偩偲偙傠偱偡丅 傑偩丄堷偒敳偄偰偄傑偣傫丅 偱偼丄嵶曇傒偺嵟弶偺栚偵堷偒敳偄偨傜丄 懕偄偰俀抜栚傪曇傫偱偄偒傑偟傚偆侓 |

|||

|

仠俀抜栚 曇傒恾傪尒傞偲丄嵶曇傒俀栚曇傒擖傟傞偺婰崋偵側偭偰偄傑偡丅 偦傟偱偼丄慜抜偺嵶曇傒侾栚偺拞偵 嵶曇傒傪俀栚偯偮曇傫偱偄偒傑偟傚偆侓 偡傞偲丄侾俀栚曇傒偁偑傞偼偢偱偡丅 幨恀偼傑偩堷偒敳偄偰偄傑偣傫丅 偱偼丄慜抜偺堷偒敳偄偨栚丄棫偪忋偑傝偺栚偼柍帇乮徫乯偟偰丄 嵶曇傒偺嵟弶偺栚偵堷偒敳偄偰俀抜栚偺姰惉偱偡(*佨佫佨*) 懕偄偰摨偠傛偆偵俁抜偐傜俆抜傑偱曇傫偱傒傑偟傚偆丅 憹偟栚偺埵抲傪妋擣偟偰偔偩偝偄偹丅 姷傟側偄偆偪偼丄幨恀偺傛偆偵栚悢傪妋擣偟偰偐傜 堷敳偔偲偄偄偱偡傛侓 |

|||

|

仠俆抜栚傑偱曇傔傑偟偨侓 幨恀偼傕偆丄堷偒敳偄偰偁傝傑偡丅 偝偰丄曇傒恾丒抜悢昞傪妋擣偟偰偔偩偝偄丅 憹偟栚偼偙偺俆抜栚傑偱偱偡偹丅 俇抜偐傜侾俀抜傑偱偼憹尭側偔曇傫偱偄偒傑偡丅 偪傚偭偲丄妝偪傫偱偡丱丱丟 側偺偱丄偙偙偱堦扷媥傫偱丄曇傒巒傔偺巺巒枛傪偟偰偍偒傑偟傚偆侓 偄偮丄巒枛偟偰傕偄偄偱偡偑丄曇傒廔傢傝偵側偭偰 奐偒岥偑彫偝偔側偭偰偟傑偭偰偐傜偱偼傗傝偵偔偄偺偱丄 偦偆側傞慜偵傗偭偰偟傑偄傑偟傚偆丱丱 傑偨丄偆偭偐傝朰傟傞偙偲傕偁傝傑偡偺偱丱丱丟 偪側傒偵巹偼俀乣俁抜曇傫偩傜丄巒枛偟偪傖偄傑偡侓 |

|||

|

偝偰丄曇抧傪傂偭偔傝曉偟偰棤傪傓偗傑偟傚偆丅 曇傒巒傔偺巺傪偲偠恓偵捠偟傑偡丅 偦偟偰丄巺偑弌偰偄傞曽岦傪傛偔尒偰丄拞怱傪峣傞傛偆偵巺傪堷偒丄 昞偵傂傃偐側偄傛偆偵曇傒栚傪侾乣俀栚偡偔偄傑偡丅 敿曉偟朌偄偺梫椞偱丄傕偆堦搙侾乣俀栚偡偔偄傑偡丅 俀乣俁夞孞傝曉偟偨傜丄偁偲偼僴僒儈偱愗偭偰偍偒傑偟傚偆丅 僊儕僊儕偵愗傞昁梫偼偁傝傑偣傫丅 曇栚傪愗偭偨傜丄傓偭偪傖丄屻夨偟傑偡偺偱亜亙

|

|||

|

仠侾俀抜傑偱曇傔偨偲偙傠偱偡丅 偨傇傫丄偙偙傑偱曇傓娫偵丄宍偑娵偔側傞偵廬偭偰 曇抧偺撪懁偐傜曇傫偱偄傞偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丠 曇傒傗偡偄傛偆偵丄曇抧偑昞傪岦偔傛偆偵丄 曇抧偺奜懁偐傜曇傫偱偄偭偰偔偩偝偄偹丱丱丗 偙偺応崌偺曇抧偺昞偲偼丄 乬椫偁傒乭側偺偱帺暘偑尒側偑傜曇傫偱偄傞曽偑昞偲側傝傑偡丅 仠侾俁抜栚偐傜尭栚偑巒傑傝傑偡丅 |

|||

| 仠尭栚偺曽朄乮曽朄偺愢柧側偺偱幚嵺偺曇抧偱偼偁傝傑偣傫乯 | ||||

|

偙偙偱丄尭栚偺愢柧傪偟傑偡丅 慜抜偺嵶曇傒俆栚傪係栚偵偟傑偡丅 傑偢丄嵶曇傒傪俁栚曇傒傑偡丅 師偵丄嵶曇傒傪曇傓偺偲摨偠傛偆偵巺傪偐偗偰丄堷偒弌偟傑偡丅乮係乯 乮拲乯偙偙偱傕偆堦搙巺傪偐偗偰嵶曇傒傪姰惉偝偣偰偟傑偆偲丄 侾栚偑曇傔偰偟傑偆偺偱丄偙偙偱巭傔偰偍偒傑偡丅 偙傟傪枹姰惉偺嵶曇傒偲偄偄傑偡丅 |

|||

|

偙偺傑傑偺忬懺偱丄慜抜偺俆栚傔偺嵶曇傒偺摢偵恓傪擖傟丄 巺傪堷偒弌偟傑偡丅 枹姰惉偺嵶曇傒偑俀栚曇傔傑偟偨丅乮係丒俆乯 |

|||

|

恓偵巺傪偐偗丄偐偓恓偵偐偐偭偰偄傞俁杮偺巺傪 侾搙偵堷偒敳偒傑偡丅 |

|||

|

慜抜偺俆栚偺嵶曇傒偑係栚偵側傝傑偟偨偹侓 | |||

|

嵶曇傒偺摢偺嵔偑丄 慜偺俁栚偲摨偠戝偒偝偵側傞傛偆偵偟傑偟傚偆侓 |

|||

|

仠侾俁抜乣侾俆抜 曇傒恾偲抜悢昞傪尒側偑傜尭栚偟偰偄偒傑偟傚偆丅 幨恀偼侾俆抜栚傑偱曇傫偩偲偙傠偱偡侓 摢偼侾俇抜偱姰惉偱偡偑丄 偪傚偭偲懸偭偰壓偝偄偹丅 奐偒岥偑偁傑傝彫偝偔側偭偰偟傑偆偲柸偑擖傟偵偔偔側傝傑偡丅 偙偙偱丄偄偭偨傫恓傪媥傔偰柸傪擖傟偰偍偒傑偟傚偆侓 |

|||

|

柸傪彮偟偢偮擖傟偰偄偒傑偟傚偆侓 嵟弶偼巜傪巊偭偰媗傔偰偄偒傑偡丅 柸擖傟偼丄偲偰傕廳梫側夁掱偺傂偲偮偩偲巹偼峫偊偰偄傑偡丅 栄巺偱曇傫偩傕偺偼廂弅惈偑偁傝傑偡丅 柸偼媗傔崬傔偽媗傔崬傓傎偳擖傞傕偺偱偡丱丱丟 偱傕丄偁傑傝擖傟偰偟傑偆偲丄僇僠僇僠偵側偭偰偟傑偆偟丄 偐偲尵偭偰彮側偄偲宍偑偆傑偔偱偒傑偣傫丅 峝偝偼屄恖偺岲傒傕偁傝傑偡偺偱丄偍岲偒側検傪擖傟偰捀偗偽傛偄偺偱偡偑丄 嫟捠偟偰尵偊傞偙偲偼丄宍傪惍偊側偑傜擖傟偰偔偩偝偄 偲偄偆偙偲偱偡丅 嵟弶偼巜偱傕偄偄偱偡偑丄 嵶偐偄偲偙傠偼嵷敘傗嵶偄朹偺傛偆側傕偺偑偄偄偐偲巚偄傑偡丅 偪側傒偵巹偼丄巊傢側偔側偭偨懢偄朹恓傪抁偔愗偭偰巊偭偰偄傑偡丱丱丟 |

|||

|

||||

|

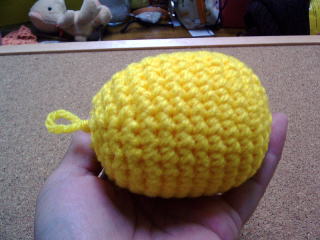

仠俉暘栚偔傜偄傑偱柸傪媗傔偨傜丄侾俇抜栚傪曇傒傑偡丅 曇傒廔傢傝偺栚偼俇栚偵側偭偰偄傞偼偢偱偡丅 巺巒枛偺暘乮侾侽噋傎偳乯巆偟偰巺傪愗傝傑偟傚偆侓 儖乕僾忬偵側偭偨巺傪忋偵敳偄偰巭傔偰偍偒傑偡丅 偙偺偲偒丄儖乕僾偺拞偵巺傪捠偟偰傕偐傑偄傑偣傫偑丄 偙偺屻丄奐偒岥傪朌偄弅傔偨偄偺偱曇傒廔傢傝偼敄抧偵偟偰偍偒偨偄偺偱偡丱丱丟 偙偺偁偲丄傕偆堦搙柸傪媗傔傑偡丅 宍傪惍偊側偑傜媗傔偰偔偩偝偄偹侓 |

|||

|

仠奐偒岥傪朌偄弅傔偰偄偒傑偡丅 偲偠恓偵巺傪捠偟偰丄 巆偭偰偄傞俇栚偺嵶曇傒偺摢嵔偺奜懁偺敿栚偵恓傪捠偟偰偄偒傑偡丅

|

|||

|

敿栚俇夞捠偟廔傢偭偨傜丄巺抂傪堷偭挘偭偰朌偄弅傔偰偔偩偝偄丅 偼偄侓丂奐偒岥偑弅傒傑偟偨乣乣乣侓 偁偲偼昞偵弌側偄傛偆偵丄栚棫偨側偄傛偆偵丄 僽僗僽僗偲恓傪俀乣俁搙捠偟偰巺巒枛傪偟傑偡丅 嬍巭傔偼昁梫偁傝傑偣傫丱丱 巆偭偨巺偼愗偭偰偍偒傑偟傚偆丅 昞偵巆偭偰偟傑偭偨巺偼丄摢偺拞偵擖傟偰偍偒傑偟傚偆丱丱丟 偙傠偙傠偲庤偺拞偱揮偑偟偰宍傪惍偊傑偟傚偆侓 偼偄侓丂摢偺姰惉偱偡乣乣(*佨佫佨*)侓 偍旀傟條偱偟偨丱丱 |

|||

|

||||

| 摢偺愢柧偑傓偭偪傖丄挿偔側偭偰偟傑偄傑偟偨丟丟 奺僷乕僣偺嶌傝曽偼傎偲傫偳摨偠偱偡丅 偁偲偼丄偝傜偭偲偟偨愢柧乮徫乯偱偡傓偐偲巚偄傑偡丱丱丟 |

|