日本の旅紀行

五木寛之の百寺巡礼

06年11月4日~11月7日(3泊4日)京都Ⅱの旅

一日目:名古屋ー平等院ー満福寺ー醍醐寺ー東福寺-ニ尊院ー本法寺 二日目:三千院ー二条城-相国寺ー智恩院―高台寺

三日目:銀閣寺ー法然院ー永歓堂-南禅寺―平安神宮ー清水寺 四日目:正倉院ー東大寺ー奈良国立博物館ー名古屋

11月4日 秋の日が短い、道路事情を考え早めに出発した。平等院に到着したのがAm7時50分ごろでした。開館まで時間があったので朝靄立ちのぼる

宇治川のほとりを散策。

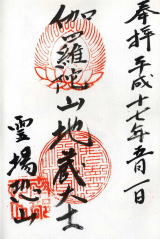

開館を待って平等院を拝観、平等院といえば阿字池(あじいけ)に浮かぶ鳳凰堂、十円硬貨の裏にも描かれている、それは昭和26年の絵柄に選ばれた。

中堂は入母屋造り、楼閣は両端の翼楼は切り妻造りになって中堂の天守には鳳凰が翼を広げている。翼楼も鳳凰堂自体が鳳凰をイメージしていると

いわれている。

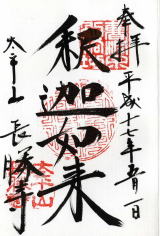

Am9時10分頃に萬福寺に到着、茶どころで名高い宇治山麓の豊かな緑を背景に中国風の伽藍を構えた黄檗宗大本山萬福寺が立つ。まず朱色の鮮やかな中国

風の総門に迎えられる。大きな山門で拝観許可を受け、境内の奥に進むと主要堂宇のひとつである法堂がある。法堂は説法や問答修行などが行われるところ。

参道をたどり天王殿の奥に行くと大雄殿が佇んでいる。大雄殿の内陣には本尊・釈迦如来像と高弟の迦葉、阿南立像が安置されている。

黄檗宗は中国臨済宗で日本三禅宗の一つである黄檗宗の開祖・隠元隆埼は、1654年中国・明から長崎に渡航。これが日本の黄檗宗大本山となる。

東福寺にはPm0時30分ごろ到着秋の行楽シーズンとあって混雑していた。境内の南に日本を代表する楼門がある。よくみる山門と違い軒先が

跳ね上がり優美で美しい。また秋は天通橋から観る紅葉が綺麗だそうです。私は11月4日でしたがほんの少しの紅葉でした。

鎌倉時代から京都五山の一つに数えられてきた東福寺、奈良の二大寺院、東大寺と興福寺から一字ずつとってその名がつけられた名刹。

平等院 宇治川 萬福寺 卍文の勾欄 (萬福寺) 萬福寺法堂前の庭

醍醐寺弁天堂 金堂(醍醐寺) 東福寺 東福寺方丈 方丈の南庭

二尊院は嵐山に程近い「百人一首」が編まれたことで名高い嵯峨野の麓に佇む古刹。私が訪ねたのは紅葉の初めの頃でした。それでも総門をくぐると

緩やかな石段の両側には少し色づいた楓が見事でした。参道を登りきった左側に唐門がありその奥に堂々した本堂が立つ。二尊院の本尊は姿、形が

そっくりな釈迦如来と阿弥陀如来の二体が祀られている。

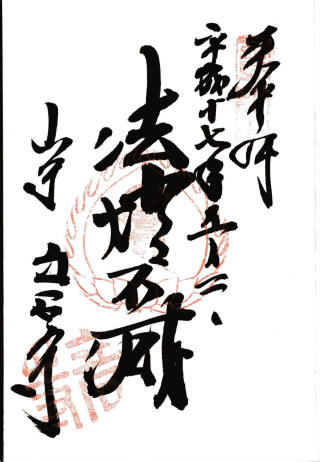

本法寺Pm3時40分頃ついた。京都の静寂な町並みの中に佇む本法寺は、室町時代、日親によって創建され、町衆によって篤い信仰心に支えられてきた。

涅槃会館に入ると天井まで届く巨大な涅槃図に圧倒される。高さ10メートル。東福寺、大徳寺の図と共に、京都三大涅槃図の一つとされている。

今日の巡礼はこれで終わり。

二尊院の参道 本堂 本法寺 巴の庭(本法寺)

11月5日

修学院近くの宿を出発して高野川沿いの367号を遡っていくと三千院に到着した、時刻はAm8時30分頃でした。三千院は京都市街から北東10キロ、比叡山

の西北麓に開けた小さな盆地、御殿門までの参道は桜の木の紅葉がみやげ物の店の雰囲気を一層、艶やかにしていました。

この地に立つ三千院は、門跡寺院の格式を伝え、かっては大原寺院の寺でらを監督する存在だった。境内の往生極楽院では、衆生を浄土へと導く

阿弥陀三尊が、千年にわたり人々を迎えている。往生極楽院前の庭園は杉木立が苔むして紅葉が静寂を演出していた。散策していると朱雀門、苔の中に

かわいらしいお地蔵さんひよこリ現れた、なかなかユウモラスな感じでした。近くの勝林寺、宝泉院へも拝観をしてきた。

三千院を出て二条城についたのがAm11時30分ごろでした。これからはお城の駐車場に車を置き歩いての巡礼とした。

相国寺は京都御所の北側ある赤松林の広がる境内に築かれている。足利義満は、禅を篤く信仰し、京の中心部に巨大な禅寺を築いた。金閣寺、銀閣寺など

約百ヶ寺を末寺に抱える臨済宗相国寺派の大本山である。総門から一直線に伸びる赤松並木の奥に法堂がある。法堂の天井の中央には鳴き龍として知られて

いる藩竜頭が描かれている。相国寺を後にして秋の一般公開がありましたので京都御所を見学をしてきました。

知恩院にはPm3時20分ごろ到着。知恩院の山門は木造門の中で最大で東福寺、南禅寺の山門とともに、京都のおける山門の代表で三年かけて造営された。

山門から境内えと導く男坂の階段は幾何学的だが一段一段踏みしめ上りつめると広い境内の左側に本堂である御影堂が立つ。ここに我が家の義父の遺骨が

納められている。

東山三十六峰のひとつ、華頂山の麓に、法然上人ゆかりの巨刹.知恩院が立つ、「南無阿弥陀仏と称えれば、だれでも極楽浄土に往生できる」と説いた法然は、

日本仏教の一大革命者であった。

方丈の回遊式庭園も見事なものです。

高台寺についたのがPm4時でした。11月の日が落ちるのが早く庭園などはライトアップがしてありまして、それはそれで綺麗で趣がありました。

高台寺は智恩寺から円山公園を散策しながら行くと高台寺の境内につく。豊臣秀吉の正妻ねねは、夫亡き後、その菩提を弔うために寺を建立した。

月を愛でたるための観月台や茶室などが伏見城から移築して夫を偲んでいたという。方丈庭園は秋でした。ライトにアップされた紅葉、すすき、萩などが

見事に調和し、しばし桃山時代の庭をながめていました。宿に着く頃は日も落ち暗くなっていました。

相国寺(法堂) 総門 知恩院(山門) 知恩院(御影堂)

三千院 高台寺

勝林寺 宝泉院 二条城 八坂 傘亭(高台寺)

御所 高台寺(庭園) 高台寺 三千院前の茶屋

11月6日

今日の巡礼は法然寺ー永観堂を主体に先に巡礼をした。銀閣寺、南禅寺、清水寺のある哲学の道を再び妻と一緒に訪ねることにいたしました。

前回は初夏の頃、今回は秋真っ盛りです。銀閣寺の開門まで時間があったので参道の店をぶらぶらと散策して銀閣寺に、今回は方丈(本堂)から銀沙灘越

しに銀閣を見ることができた。また東求堂の内部も拝観をしました。「東求堂(とうぐどう)は通常非公開ですが運よくの秋の公開にあたりました。

銀閣寺境内を思う存分た楽しみ、楓の紅葉が風に吹かれる道を数10分歩くと私の巡礼の99番目の法然院にAm11時頃につきました。

総門を入り、紅葉の木に囲まれた石段の参道を左に折れると、茅葺の山門が見える。参道の左手には藪椿。この椿が3月中旬頃から4月にかけて参道に

散り落ち、人気の撮影スポットとなっている。また苔むした茅葺の屋根がしっとりとした情緒をかもし出している。本堂は、拝殿と仏殿とが一棟となった建物。東側

拝殿から、正面の仏殿に安置された本尊に手を合せると、西方極楽浄土に向かって拝礼する形になる。本尊は阿弥陀如来像

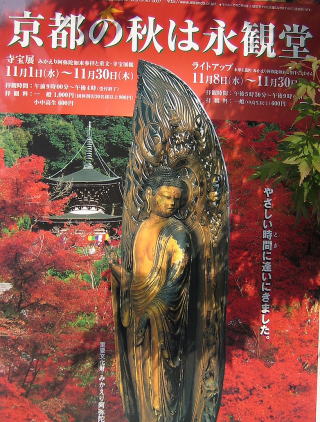

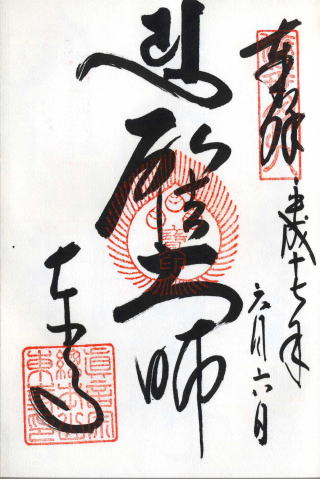

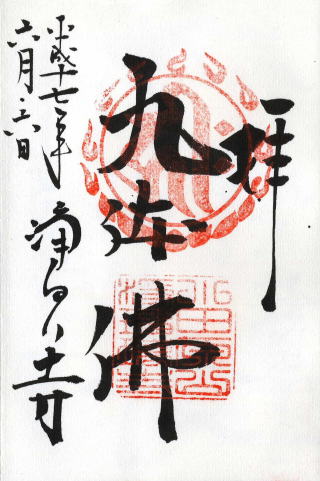

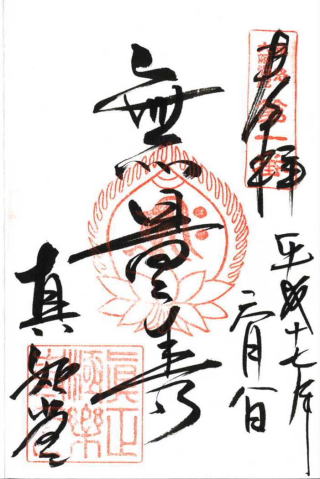

永観堂は五木寛之先生の百寺巡礼では86番目ですが私の巡礼では100番目のお寺が永観堂でした。

百番目の寺に到着した時思わず両手を大きく広げて達成感をあじわいました。06年11月6日11時33分でした。

秋の境内を染めあげる紅葉の美しさから、もみじの永観堂と言われている。

永観堂の名は、平安時代の住職、永観にちなむ。阿弥陀如来の救いを信じ、浄土念仏を広め、人々の救済に尽くした

名僧である。本尊の[みかえり阿弥陀」はうしろを振り返る珍しい姿の像。修行に励む永観の先に立って導く姿を表したその像

は、慈愛に満ちた表情を湛えている。この日は運よく「みかえりの阿弥陀如来」の公開の期間でした。

百寺巡礼の計画して満願なるまで2年間かかりました。妻と二人で道草をしながら名勝旧跡を訪ねながらの旅でした。

永観堂の総門 参道 画仙堂 旅人

大玄関 みかえりの阿弥陀如来(ポスターから) 法然院 山門

永観堂を後にして妻が訪ねていない南禅寺、清水寺、疎水橋、平安神宮、などを観光して宿に着いた。

11月7日

今日は奈良の東大寺、正倉院、奈良国立博物館の見学を主体に出発した。

私は正倉院と大仏殿の間に位置する大仏池から見る大仏殿(金堂)の景色が好きででかけました。池の周りの草紅葉、木々の紅葉越しに見ることが出来ました。

スケッチする方がいました。私も仲間に入りラフスケッチを楽しみました。正倉院の内部は見ることが出来ませんが外から眺めるだけでした。その後博物館の

見学をして最後に京都駅から見える東寺を拝観して帰路についた。

06年4月28日~5月3日(5泊6日)九州の旅

一日目:名古屋ー梅林寺ー観世音寺ー太宰府天満宮 二日目:興福寺ー崇福寺ー終日長崎市内観光

三日目:雲仙高原ー島原観光ー人吉別院ー霧島神社 四日目:本妙寺ー水前寺公園ー終日阿蘇高原観光(休養日)

五日目:冨貴寺ー熊野磨崖仏ー川中不動磨崖仏-真木大堂ー羅漢寺 六日目:帰路

4月28日名古屋をAm4時に出発名神、中国自動車を経由して九州自動車の久留米ICを出て梅林寺に13時40分頃着いた。梅林寺は今も、厳しい規律のもとで

修行に明け暮れる雲水たちの一途な姿が見えるようです。境内に入ったときからぴんと張り詰めた雰囲気がした。拝観をお願いに行きましたが禅の修業の寺である

ため丁寧に断ってきました。この立ち振る舞いを見て、私も一礼をして素直にひきとりました。久留米藩21万石の藩主・有馬家代々の菩提寺としての風格を伝える

梅林寺は筑後川のほとりに立つ修行僧の寺。境内からは河川敷のゴルフ場も見える。

梅林寺から大宰府にもどりPm3:30頃観世音寺に着いた。観世音寺は政庁の権威を背景に建立され公認の僧侶の資格を与える戒壇を設け、官僧を目指す若き

修行者が集まった九州随一の官寺であった。木立の参道を進むと左側の庫裏、金堂(阿弥陀堂)右に鐘楼、正面に講堂(本堂)のある伽藍である。境内は平坦で

緑の多い。近くに政庁跡の石碑と礎石が繁栄を伺わせる。

大宰府天満宮は全国天満宮の総本宮菅原道真を祀る神社。学問の神様として親しまれ年間沢山の参拝者が訪れる。境内は静かな趣きのある庭園あり、

見ごたえのあるところです。

今夜は天満宮から程近い大宰府国民宿舎天然温泉に宿をとつた。「会社に在籍中は大先輩として営業の経験のない私に教えてくださった元役員の矢田さんと

お互いに退職してから始めてお会いして東北時代の苦労話、楽しかったこと、近況の出来事などを、とめどなく話をしてすごしました。彼は愛知県の出身、九州で

家をかまえ大好きだったゴルフを楽しんでいらっしゃるようです。腕前は一級品でした。」

梅林寺 梅林寺(勅使門と方丈) 観世音寺 講堂(本尊は聖観音立像)

大宰府天満宮 庭園 大宰府天然温泉(国民宿舎) オドリコソウ(少なくなりました)

4月29日 朝食前に宿の周りを40分程度、植物、昆虫などの観察、写真を撮りながら足の向くまま散歩。

今日は終日長崎市の観光、仕事でよく来ましたが車窓観光でした。今回は長崎市に宿をとり懐かしい路面電車と徒歩の百寺巡礼と観光を楽しむことにいたし

ました。興福寺の宗派は黄檗宗別格地 中島川に掛かる一覧橋を渡り南の方に行くと大きな赤い山門が見えてくる。右に鐘楼、その奥に大雄宝殿(本堂)、庫裏

がある。江戸期の鎖国時代、唯一の貿易港だった長崎には多くの唐人が住んでいた。彼らはひとつの町に集められ厳しく管理されていたようですが、唐寺への

参拝が許されたようです。大雄宝殿の堂内は天井が高い。本尊の釈迦如来坐像を祀る正面の祭壇は中国様式朱塗りの赤が鮮やか。

光背を背に座す釈迦如来(大雄)。両脇に準提観音菩薩と地蔵王菩薩の両菩薩がある。

崇福寺の山門は櫓上を極彩色の中国吉祥紋様で飾る。下層と左右の脇門は淡紅色の漆喰塗り。山門を通り抜け石段を登ると第一峰門に着く、そこから

長崎の市街地、稲佐山が一望できる。大雄宝殿には釈迦三尊像が安置されている。1653年中国人商人・可高材が中心となって寄進したもので、中国人

仏師の作。本尊の釈迦如来坐像を中央に、迦葉尊者と阿難尊者が脇を従う。

午前中で巡礼は終わり、午後は観光に時間をとりました。中島川に架かる眼鏡橋、オランダ坂、グラバー園、平和公園、大浦天主堂、浦上天主堂、諏訪神社

長崎港では国際色豊かに帆船が7隻集まり港のイベントを華やかにしていました。私も日本丸を見学して来ました。夜は港で花火も打ち上げていました。

興福寺 本堂と鐘楼 崇福寺の三門 第一峰門

崇福寺 眼鏡橋 グラバー園 平和公園

帆船 原爆当時そのまま 出島 異国情緒 花火

4月30日

朝食までの時間を利用して諏訪神社を参拝

AM8時ホテルを出発、島原市へとドライブ 途中、千々石町の清水の棚田を見学その後、雲仙岳、普賢岳を見ながら高原ドライブして島原市に着くフェリー乗り場で

熊本行きの出発時間を確かめから島原観光を楽しんだ。島原港(13時37分発)からフェリーで有明海を横断して熊本港に着く、熊本県人吉市の人吉別院に着に

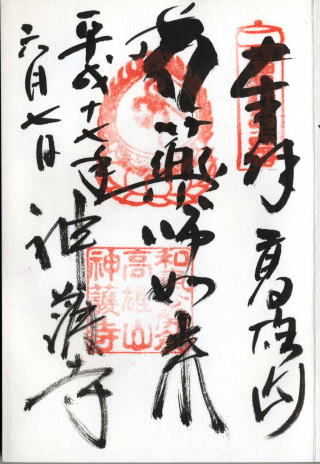

いたのがPm1時40分ごろでした。人吉は球磨川下りでも知られているとこりです。その盆地の町に「隠れ念仏」の人吉別院がある。境内は三門、本堂、庫裏、書院、

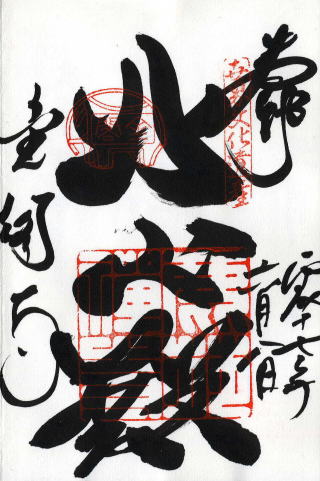

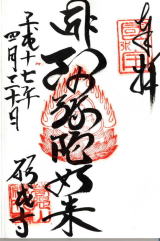

鐘楼があり、本堂の中は広い座敷になっている。その正面奥に本尊の阿弥陀如来立像がある。朱印状を頂きに行くためには本堂の左側を通り事務所に行く、朱印状は

本願寺派であるため記念スタンプだけでした。人吉から九州自動車道で霧島神社へとドライブ、えびの高原から右手に韓国岳を眺めながら進むと高原ICに着く

そこからは一般道で高千穂峰を見ながら霧島神社へと進めていくと大きな鳥居と本殿が佇む。しばし観光を楽しみ今日の宿の熊本市に折り返した。

清水の棚田 雲仙岳 島原城 諏訪神社 人吉別院

本堂(人吉別院) 御池と高千穂峰 霧島神社 今日の宿(4月30日)

5月1日

今日も食事前のウォーキング熊本城を一周するコース、 熊本城には前に行ったことがあるので外からの観光で済ますことにした。

静かな本妙寺の拝観のため早めに宿を出た。石畳と石段の参道、両脇にはヒラドツツジが満開、大きなカラスアゲハが蜜を求めて乱舞していた。

境内は石段の上にそびえる仁王門(コンクリート製)だが、どしりとした巨大な門をくぐると右手に本院、大本堂、をみて胸突雁木、胸を突くような急な

勾配と不揃いの石段と灯篭がつづく、そこを上りきると中門加藤清正を祀る浄池廟本殿がある。大本殿は入母屋造りの堂々した建築である。本堂内には

南無法華経」の題目宝塔と金色の釈迦如来像・多宝如来を安置されいるそうです。浄池廟を過ぎてさらに石段を上ると加藤清正公の銅像が槍を持って

立っていた。

水前寺公園にAm9時30分頃に到着、水前寺公園は細川御歴代を祀る出水神社の敷地内に造られた桃山式池泉回遊庭園です。東海道53次を模した

みごとな庭園でした。京都から移築されたという茶屋「古今伝授の間」がある。この茶屋が庭園に見事に映え飽きることがなかった。

芝生を敷き詰めた庭、回廊から見える庭木、石橋、池が歩くたびに光景が変化していく庭を眺めながら歩く、これぞ回遊庭園だ。

これから終日まで熊本のシンボルである阿蘇山観光の時間とする。現役時代仕事で何回か訪れた一宮町の阿蘇山で休養をかね高原の宿も準備して、ドライブ、

散策、グランドゴルフを日が落ちるまで満喫いたしました。

熊本城 本妙寺の仁王門 浄池廟 大本殿

浄池廟中門 水前寺公園 阿蘇の草千里 噴火口

5月2日

阿蘇から湯布院を経て冨貴寺へと向かった。

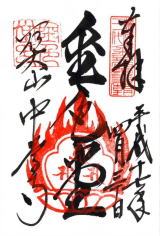

百寺巡礼の99番の富貴寺に10時40分ごろ到着。冨貴寺は山と谷の起伏に富んだ「石仏の里」国東半島に広がる寺院群のひとつである。

国宝の大堂(阿弥陀堂)は流れるような美しい瓦屋根で安定感のある優美な姿です。私が訪れたのが梅の木の下に清楚なシャガの咲く頃でした。

国東半島を巡れば、数多くの石仏,石塔や、岸壁に直接彫られた巨大な磨崖仏など、仏教文化の栄えた往時のが数多く見られる。

熊野磨崖仏は富貴寺の南方、胎蔵寺近くの山中にある。日本最大級の磨崖仏。(不動明王で像高さ8m、大日如来高さ6.8m。)

川中不動磨崖仏は長岩屋川に面した巨大な岩に剣を手にした不動明王と2童子が浮き彫りにさらされている。

百寺巡礼最後の寺、百番目の羅漢寺に着いたのがPm3時頃でした。本来なら歩いて登る予定をしていましたが。リフト見たときほっとした。

リフトに乗って羅漢寺にお参りをいたいました。

羅漢寺は大分県北西部、奇岩の連なる景勝地・耶馬溪の岩山を背に立てられた寺。岩がごつごつした参道を登っていくと岩窟を埋め尽くすように、

さまざまな表情の五百羅漢が並んでいる。本堂の本尊は釈迦如来坐像で正面を見開いた両眼が特徴がある。

羅漢寺は五木寛之先生の百寺巡礼百番目の寺、いわゆる満願寺である。私の百寺巡礼では90番目てらです。残りは京都の10寺になりました。

本年中(2006年)に満願にしたいです。私の最後の百寺巡礼の満願の寺は何処でしょう・・・楽しみにしています。

冨貴寺 阿弥陀堂 熊野磨崖仏 川中不動磨崖仏

羅漢寺 右奥は山門 左は千体地蔵堂 五百羅漢 無漏窟の内部(奥に釈迦如来像)

5月03日

行楽シーズンの始まりとあって高速道路が渋滞が予想されるので山口市の宿を早く発ち、直行で家路についた。渋滞は名阪道でまきこまれただけで

順調に帰ることができました。

06年04月02日(日帰り)関東東京の旅

築地本願寺ー柴又帝釈天ー浅草寺ー増上寺

品川まで新幹線で行き、山手線新橋から徒歩で築地本願行く。築地本願寺といえば、日本の寺院では極めて珍しい古代インド様式の本堂で知られている。

関東大震災で江戸時代建てられた本堂が全焼。昭和6年から再建を行い、3年後に完成したのが現在の本堂だそうです。今まで拝観してきたお寺とはまったく

違った建築様式だったのでこれは何だ思いましたがよくよく眺めていると、今の東京の街に違和感がなかった。

古刹の感じがしないがビジネスでオフィシスにいくようでした。しかし本堂内の内陣、下陣は他の本願寺と同じ様式で華麗ものでした。参拝する下陣は畳ではなく

椅子の様式になっていました。

地下鉄を乗り継いで柴又駅に着いた(午前10時30分)。柴又の駅をでると「男はつらいよ」のフーテンの寅さんのブロンズ像に再会できた。

門前の参道の店も活気あふれた町並みです。そこを通りすぎると帝釈天の二天門に着く、お参りをして帝釈堂、本堂、大客殿、彫刻ギャラリーえと進む、

帝釈堂内殿の壁面は、精密をきわめた木彫で覆われている。なかでも傑作として名高いのが胴羽目を飾る10枚である。飽きることがない木彫が飾られている。

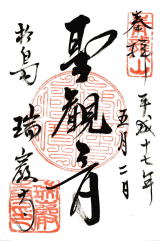

柴又から浅草寺に着いたのが午前12時ごろでした。浅草寺は雷門と宝蔵門という二つの門に守られて浅草寺の一番奥に構えているのが観音堂と」呼ばれる

本堂である。本尊は聖観世音菩薩像。雷門を過ぎ仲見世をぶらりぶらりしながら本堂でお参りをして朱印状をいただきました。

つぎは今回最後のお寺、増上寺(14時)山手線浜松町駅で降り東京タワーの見える方向、ビルの谷間に、真東を向いて、大門、三門、大殿が一直線立つ、

この寺は江戸に徳川幕府が開かれる遥か昔から浄土宗の関東の要として人々の篤い信仰を集めていた。

16時ごろ東京を発ち帰路についた。楽しい一人旅でした。

築地本願寺 柴又駅 帝釈天 浅草寺 増上寺

06年9月25日久遠寺、三保の松原、久能山の旅

鎌倉と同じ日に行く予定をしていましたが雪で行けなかったのでこの日に行ってきました。

久遠寺の三門をくぐって石畳の参道を進むと木立の向こうに高さ140メ-トル、287段の菩提梯が姿を現す。この階段を登っているのが4、5人でした。階段を登る足音が

聞こえるほどの静けさでした。菩提梯を登りきった正面に本堂、右手に宗師堂が見える。両堂は日蓮宗総本山の中核をなし、日々の勤行や法要がいとなまれる。

身延山ロープウエイで奥の院の展望台から富士山、南アルプスの山並みを一望してきました。

午後2時頃三保の松原で海原に浮かぶ貨物船を眺め、散策を満喫いたしました。午後3時半ごろ久能山を後にした。

菩提梯 五重塔建立の(地鎮祭) 久遠寺本堂 三保の松原 東照宮(久能山)

05年12月23日~12月24日(1泊2日)関東鎌倉の旅

高徳院(鎌倉大仏)-建長寺ー円覚寺 「番外の光明寺ー長谷寺(長谷観音)-鶴岡八幡宮」

12月22日の大雪で高速道路が通行止め、幹線道路が渋滞でマヒしていたので雪の少ない海岸に近い地方道を走り豊川インターまで行き高速に入った。

それからは順調に通行ができた。この雪で久遠寺を予定から外し鎌倉と車を走らせた。高徳院に着いたのが15時でした。鎌倉大仏は老若男女に親しまれている。

奈良の大仏のように大仏殿がない(500年前津波に流されたようです)。ほとんど大仏はお釈迦さまをかたどっているようですが鎌倉の大仏は阿弥陀如来

だそうです。飛鳥寺の大仏は精悍な顔立ちですが鎌倉の大仏様は穏やかで優しい感じがいたします。冬の日が短い・・・・・ 建長寺着いたのが16時でした。

雄大な三門に迎えらて境内、伽藍を拝観。日本で初の禅專修道場だそうです。前方は海、背後は山になっているところです。

本尊は仏殿内の薄暗いところに地蔵菩薩が座す。

12月24日8時30分 円覚寺に着く境内の伽藍は総門、三門その後ろに仏殿、方丈、舎利殿、.文学者の川端康成が愛した佛日庵と続く、三門の右手には

夏目漱石、島崎藤村が滞在した帰源院がある。そのほか松嶺院などがある。よく手入れされた境内で観光客の少ない静かな拝観でした。

番外の光明寺、長谷観音、鶴岡八幡宮を拝観し由比ガ浜、江ノ電沿線沿い走り江ノ島を過ぎ厚木インターから東名入り名古屋ひた走る。

今回の旅は雪のアクシデントもありましたが鎌倉観光もかねていたので時間の余裕もあり、また観光客も少なく静かな旅でした。

富士山 高徳院 大仏さま 建長寺の三門 方丈 唐門

円覚寺の三門 仏殿 寿徳庵 鶴岡八幡宮 光明寺 長谷観音

05年11月19日~11月23日(4泊5日) 梅林寺ー亀山本徳寺ー明王院ー浄土寺ー阿弥陀寺ー瑠璃光寺ー東光寺ー永明寺ー善通寺ー霊山寺、

関西の2寺、山陰山陽の6寺、四国、2寺の旅

11月19日。名古屋を早朝に出発して午前9時20分ごろ兵庫県加古川市の鶴林寺に到着、門前の出店の前でよく訓練された犬に迎えてもらった。

地元のボランテアの案内でお寺の説明を受けた。鶴林寺の伽藍は仁王門をくぐると左に三重塔正面に本堂、右に太子堂、左に常行堂そのサイドに講堂、

新薬師堂が配置されている。太子堂は端正で優雅な佇まいの建ものである。

鶴林寺から国道2号線を西へ行くと、姫路市内の一角に壮大な本堂の大屋根が見えてくる、そこが亀山本徳寺(11:23分着)です。

大門くぐると境内でまず目に飛び込んでくるのが壮大な本堂。屋根の大きさ、放物線を描いた屋根の張りに圧倒された。またこの寺は京都から移された新選

組ゆかりの寺でもある。本堂内部は浄土真宗本願寺派らしく広々とした畳敷に外陣が広がる。内陣の中央の仏壇には阿弥陀如来像が安置されている。

大広間の天井画が破損がいちじるしので画家の石川ヨシ子氏が五年の歳月を掛けて描いた平成の天井画がある。

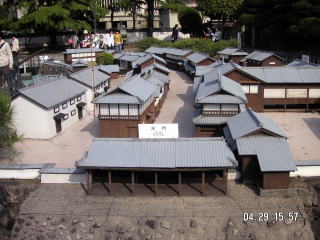

次は姫路で山陽自動車に乗り広島県の福山東i.cを出て国道2号線を走ると福山市街の芦田川に出る、そこを河口に向かって行くと山裾に赤い櫓の草戸稲荷

が目に入る、この稲荷の左の小高い山裾に佇むのが明王院です。(13:50分着)石段の上に立つ山門は、堂々としている。本尊は十一面観音立像。

中世の港町として繁栄した草戸千軒町はやがて洪水によって流れ、今は寺の前を流れる芦田川の中州に眠っている。瀬戸内有数の古刹といわれている

次は国道2号線で坂の町、文学の町、西の奈良と言われる尾道市に向かって短いドライブ。本来なら尾道の町に駐車して石段を登り、訪ねることがよい

と思います。私はドライブコースで行きましたが寺の駐車場が狭く行く道も狭いからよく調べてから行った方がよい。

尾道の町並みの高台に立つ浄土寺(16時着)は、聖徳太子創建と伝えられる中国地方屈指の古刹。境内には中世の本堂と多宝塔が佇み、山門から見える

尾道水道の瀬戸内が夕日に染まっていた。方丈の浄土庭園、と茶室の露滴庵がみごとに外の雑踏を閉ざしている。重要文化財の多い寺でした

11月の日は短い。この日は福山市郊外の宿とした。

明王院 尾道

11月20日8時30分出発、国道2号線で広島市の平和公園に・・・(9:30着)まず慰霊塔にお参り。原爆が投下されたのが私は5歳の頃だったので何も

知りませんが大人の人が防空壕で泣いていたことを覚えている。この原爆の地にいると子供の頃に見た映画を新たに思い出しました。

広島市を後にして国道2号線で厳島に向かったが渋滞だったのでここを後回して岩国の錦帯橋の観光をした。ここを12時に出発して予定を繰り上げて阿弥陀寺

に行く。阿弥陀寺の仁王門は古刹を感じさせる茅葺の門。一対の金剛力士が聖域を守る。京都の雰囲気がある。今日最後の観光として毛利庭園立ち寄る。

夕日照らされた庭園の紅葉はいっそう鮮やかさを増し、また池泉回遊式庭園の池に映る書院造りの邸宅と紅葉のコントラストは見事でした。

毛利博物館には国宝、家宝約2万点があるそうです。今日の宿は光市の海の見える小高い丘の宿とした。

毛利庭園 厳島 原爆ドーム 錦帯橋 阿弥陀寺

05年9月23日~9月24日能登、北陸の旅(1泊2日)

郡上市高鷲ー瑞泉寺ー瑞龍寺ー高岡大仏ー妙成寺ー阿岸本誓寺ー本山総持寺ー大乗寺ー那谷寺ー永平寺ー高鷲

9月23日・今回は北陸の能登、富山平野の寺院の巡礼をすると共に大乗寺、那谷寺、永平寺を再び訪れる旅といたしました。

高鷲の山荘をたち白川郷ICから東海北陸自動車道で大小幾つかのトンネルを通り福光ICで一般道路に入り瑞泉寺に午前8時40分頃到着、お寺は拝観の準備

朝のお参りの方々が来るころでした。山門をくぐり目に飛び込んできたのが屋根のカーブが印象的な本堂でした。太子堂は重厚で木彫りが施されている。

八日町通りの石畳に木彫の音が聞こえる工房を見ることができる。神社の彫刻、一般家庭の欄間などを木彫師が彫り上げていた。

瑞龍寺へは国道156線で高岡市の瑞龍寺に10時40分ごろ到着。伽藍は総門、山門、仏殿、法堂を一直線に配置。山門をくぐるとよく手入れした芝生の緑が

禅堂、大庫裏に調和し、また白壁とのコントラストも見事で清々しい感じがいたしました。

高岡大仏は市街地の中にあり大変賑やかでした。その近くにある公園を運動をかねてしばしの休憩と散策。

高岡市を立ち一路羽咋市へ国道160号氷見で415号入りさらに羽咋市で249号線で妙成寺に入る。到着したのが午後1時10分でした。

妙成寺の遠景を見るため気多大社を参拝。ここから見る妙成寺の五重塔は常緑樹の森から突き出た景色は日本海の安全と能登を守っている様な感じさへ

いたします。

妙成寺は北陸の日蓮宗総本山である。伽藍は、創建当時の面影を残している。境内には幾つかの堂塔が立っている。仁王門、本堂、五重塔はぜひ見て

おきたいものです。

阿岸本誓寺へは海岸の道路を北に走ると名所の巌門、鳴き砂で有名な琴ヶ浜を過ぎると山手の小台丘にがっしりとした茅葺の屋根が見える、日本の現風景

を見るようです。拝観のため庫裏を訪ねた。本堂前は雑草が生え手入れしたとはいえないが本堂内は綺麗に祀られていた。古寺らしい一番の寺でした。

総本山総持寺は番外ですが阿岸本誓寺から数分で行けるところに佇む。門前町の役場近くで大きな境内と伽藍を見て驚いた。また石垣の谷に沿って咲く

萩の花も見事です。

今日の巡礼も終わりモダンな公共の宿に着いた。温室のような透明の屋根の通路を通り、広い庭を眺められるコテ-ジで泊まることになりました。

9月24日・宿を出発して能登自動車で金沢郊外の大乗寺、那谷寺、吉崎弘坊、永平寺をお参りしながら帰路に付きました

(大野のサトイモが美味しいと言うことで買う、トマトも安かったので手にした。)

木彫 高岡大仏 気多大社 巌門

05年6月11日(日帰り)

唐招提寺ー大念仏寺ー総本山四天王寺ー大阪城

唐招提寺御影堂の秘物拝観のご開帳に合せて関西(大阪)の二寺の巡礼

唐招提寺は鑑真和上坐像の拝観と東山魁夷の襖絵の拝観をした。おりしも御影堂に着くころに雨が降りしきり書院造りの縁側から見る庭園の風情は

格別でした。また見たいと思っていた襖絵も感動いたしました。寄せ木造りの仏像の解体修理の現場も見ることができました。

西名阪を利用して、午前11時50分に大源山大念仏寺に着ました。この寺は関西線平野駅より数分のところにある。

駐車場から突如、高々した大屋根が視界に飛び込んでくる。住宅の中にあるので山門を探して門をくぐると入母屋造りの銅版葺の大きな本堂に圧倒される。

ここから松原線で四天王寺に到着したのが午後1時頃でした。四天王寺は今、町の雑踏の中にある。伽藍は広く整然と配置されている。奈良の飛鳥式と並ぶ

日本最古の伽藍配置だそうです。天王寺を後にして大阪城へ一般道で向かうことにした着いたのが午後3時ごろでした。

大阪城は小学生の頃以来です。初めての旅行だったので覚えているところがありました。懐かしい思い出が蘇りました。

唐招提寺 大念仏寺 四天王寺 大阪城

04年10月30日~10月31日(1泊2日)

この旅が五木寛之の百寺巡礼のきっかけになりました。

10月30日名神、北陸自動車道を経由して敦賀で一般道路、国道27号線をドライブ途中、気比の松原で休憩し散策、松原が全国的

に少なくなっている中よく手入れされて綺麗な松原と砂浜が続いていた。

pm11時頃 明通寺に着いた。急な石段の上に山門がある。拝観所で許可を受け少し参道を進むと本堂と三重塔が石段の上にいかにも歴史を

語るような伽藍である。国宝の本堂と三重塔は十三世紀の中期の建立と言われている。若い僧侶が堂内を案内をして下さった。その僧侶は最近は

堂内で合掌、頭を下げる方が少なくなりました。歴史の価値を知る方、美術としてみるのも宜しいかと思いますが,お寺あることもお忘れなくと付け加えた。

明通寺から数分間で神宮寺に着く。水田、畑が広がる田園風景の参道の奥に仁王門がある。 拝観手続き所を抜けると神社のような本堂がある。

本堂にはしめ縄が張ってあり、社のようです。しかし本堂の内いには正面中央には薬師如来坐像、脇士の日光・月光菩薩像、十一面観音像、十二

神将像、不動明像、多聞天像が祀られている。日本でも珍しい神仏が同居しているて寺である。一礼、拍手、合掌の順に参拝すると説明を聞く。

京への交通の要所だつた小浜をあとにしょうとしたとき「へしこ」と言うさばの燻製か塩ずけのような土産を買った。(美味しさは、、、?、)

つぎは北陸道の加賀ICを出て丸岡城から勝山市に向かっていく途中の里山に千古家(江戸時代初期に建てられた福井県最古の民家で入母屋造り、

茅葺屋根、杉皮張り。)がある近くの公営の宿にはいる。

10月31日は蓮如聖人の吉崎御坊から始めました。蓮如は吉崎に来て三ヶ月後には坊社を建立し、熱心な布教を始めたようです。

吉崎はまたたく間に一大宗教都市になったと言われている。いまでもお寺の雰囲気は生きているように感じます。広い境内、伽藍となっている。

那谷寺は白山や自然への信仰が息づく「聖なる寺」。那谷寺の名は西国三十三所の一番那智山と三十三番・谷汲山から一文字づつ取ったようです。

一乗谷は戦国時代の城下町で朝倉氏が5代103年間にわたって越前の国を支配した。朝倉氏は織田信長に敗北。火を放されその長い歴史の幕を

閉じた。

永平寺は雲水たちが暮らす厳しい修行の場。雲水といえば修行僧のことを連想する人が多い。ここは曹洞宗の大本山であり、大学を卒業した寺院の

師弟を中心に、常時200人以上が厳しい修行生活を送っている。永平寺をお参りして国道158号線で九頭竜峡へて油坂峠越えて岐阜県郡上市高鷲

の山荘に着いた。

一乗谷 千古の家

05年8月26日~8月28日(3泊4日)一畑薬師、清水寺、大山寺、三佛寺、神宮寺、明通寺

8月26日 名神、中国、米子自動車道経由して大仙山の見える蒜山高原SPで休憩その後米子市内を通り弓が浜を見学して鬼太郎の町(水木しげる)

境港の懐かしい妖怪達と会いながら町並みをしばし散策を楽しんだ。ここから松江までは中海の北西側を通り松江城に着いた。城内からは宍道湖も

見え、湖ではウインドーサーフィンをしていた。

弓が浜 境港駅 松江城 宍道湖

出雲大社 大山

第74番 一畑薬師

島根半島の中心部、一畑山の山上に「目の薬師」と呼ばれる寺だそうです。

駐車場から参道を歩いて行くと本坊(書院)の山門に着くその左側の石段をを登りきると仁王門、鐘楼がありその奥に薬師本堂が佇む。

境内からは宍道湖や大仙の眺望が楽しめる。

このお寺は古くから眼病に効くお寺としてきこえ、現在も堂の前には「眼病平癒」「視力回復」など、目に関する願いを書いた護摩木が積まれている。

本尊は薬師如来像、絶対秘仏として納められている。本堂は896年に薬師如来を祀り創建された。

第73番 清水寺

8月27日は出雲の宿を立ち9時頃到着緩やかな参道をの登って行くと宿坊が数件あり参道を竹箒で掃き参拝客を招く準備をしていました。

さらに石段を登っていくと本堂に着く、本堂からは石垣越しに三重塔が佇む。塔の内部、また上に登ることがことが出来た。

第72番 大山寺

清水寺を出発して足立美術館を訪ねた。広大な敷地に手入れのいきとどいた日本庭園は見事なものでしたがお寺の書院、本堂などの庭園を見て

いるせいか何か分かりませんが感動にかけました。大きなガラス越しでなく木の肌、苔の香り、庭・全体を五感で感じれたらと思いました。

私の小さな庭ですが自然の太陽、風、雨、虫、小鳥などがに庭を造ってもらい、その形が壊れないように手助けをする庭でありたいと思っています。

展示品は見事ですが、人それぞれの好みがありますの一度二度見ることも楽しいでしょう。

大山寺は、佐陀川を渡って賑やかな参道を登っていくと山門、釈迦堂、護摩堂、鐘楼の奥に本堂が佇む。昔は神仏がともに祀られいたようですが

今は別のようです、その大神山神社奥宮が時間の都合でお参りできなかったことが残念でした。

第71番 三佛寺

大山の南山麓ドライブしながら三佛寺に着いた。登山の準備して出かけたが入山所で時間が少し過ぎたので入山許可がでなかった。本堂だけを

お参りをして、下から投入堂、文殊堂を眺めて倉吉市の赤瓦と白壁の土蔵群の町並みを散策した。宿に行く途中、東郷湖畔にある中国風の燕趙園

に立ち寄り予定外の観光を楽しんだ。宿から見る朝日が東郷湖に映る湖畔を散策。昨日行けなかった三佛寺に再度トライするため早朝(28日)の出発。

(トライの内容は百寺巡礼山陽、山陰の項に記載。)

8月28日

早朝に宿を出発して三佛寺の入山所で8時に手続をすませて登山開始。苦労して登った投入堂の素晴らしさを見たとき思わず手を合せていました。

約2時間の登山をして日本海の見える国道9号線を若狭の常神岬までの一般道のドライブ。

まず鳥取砂丘を観光、砂丘の照り返しで暑い、砂に足を取られながら広びりとした砂の山と風紋を見た。

AM11時30分頃砂丘を立ち道草をしながら進むと餘部の鉄橋が見えてきたここでも立ち止まり鉄橋に電車が来るまで待つことにした。(電車が鉄橋を

通る時間表がある)記念写真を撮り、コウノトリの豊岡に向かう、お腹もすいて来たので食事をしょうとしても道筋には食堂もコンビ二もない、豊岡まで

行ってしまった。つぎは天ノ橋立をしばし観光をして宿に車を進めた。宿に着いたのが18時頃だった。宿は海岸の山肌にへばり着くような漁村でした。

そこら眺める日本海に沈む夕日はいつまでも飽きることがなかった。夕食は新鮮な魚料理がこれでもかこれでもかと出てきてホテルもよいがこれもまた

また楽しい思い出になりました。朝は海岸を散歩しながら浜に揚げた魚を漁師さんと話をしながら見ていると何処に泊まっているのかと聞き朝の一品に

してもらえとイカをくれた。女将さんに料理をして頂いた、こんな旅は民宿、シーズンオフにしか味わえないことです。

三佛寺文殊堂 餘部の鉄橋 漁村 夕日 古い舟屋 砂丘

三仏寺(投入堂) 投入堂への参道

8月29日

今日の工程は鯖街道を通り途中から琵琶湖北岸を通り長浜城、彦根城を観光して帰路に着く。(百寺の明通寺、神宮寺も再度立ち寄る。)

宿を出発して三方五湖の見える梅丈岳にドライブしばし観光をした。牡丹の手入れしているおじさんに手入れの仕方を尋ねて参考になった。

三方五湖、長浜城は前にも行ったことがある。彦根城は天守閣の修復されてから行ってないのでゆっくりと観光を楽しんだ。

これで今回の巡礼の旅も終わりです。

明通寺 神宮寺 長浜城 彦根城 三方五湖

05年5月25日日帰りで室生寺、長谷寺、

第1番 室生寺

この3寺は一人旅で自宅を午前8時30分頃出発 伊勢湾岸道、名阪道を径由して室生寺に着いたのが午前10時半でした。この頃は石楠花の花の

時期も過ぎ観光客もまばらで静かな訪問でした。赤い太鼓橋を渡ると女人高野の世界です。(多くの寺が女人の立ち入りが許されなかった時代にも

、女性を慈悲深く受け入れた寺。高野山が徹底した女人禁制の寺に対して、「女人高野」と呼ばれる。)山門を抜けると長い石段の奥に金堂が石楠花の

間から見え隠れしている。金堂から左の石段を上ると本堂に着く、杉木立と石楠花がある石段を登っていくと少しずつ五重塔が見えてくる。日本で

一番小さい(高さ16.1m)五重塔だそうです。この塔の裏手から長い石段を登っていくと奥の院の御影堂,納骨堂に着く、登ったら降りなければならない

その階段は仁王門まで700段ある。一人旅でしたが草木を見ながら、また参拝者と会話しながら登りくだりいたしました。

室生の町を歩いていると草もち匂いに誘われ草もちを食べながら町並みを歩く、駐車場近くのおばさんに話しかけれ石楠花の花が今年は良くないそうで

来年は(06年)よい年になるからまたおいで言われました。私は!はと!思い果物の隔年結果(結花)と同じことを知った。楽しい会話の一時でした。

女人高野 五重塔

第2番 長谷寺

室生寺から165号道を西に20分あまり行くと長谷寺付近に着いたが観光客も少なそうでしたので一番近い駐車場まで行くことが出来た。

全国に300ある長谷寺の総本山であり、かつ三千の末寺持つ、この長谷寺は初瀬山の中腹に広がる壮大な寺院です。

花の寺でも有名春は桜、回廊周りに咲く牡丹、白もくれん、梅の花、石楠花、ふじ、など・・・秋の紅葉も綺麗だと感じました。

参道の店を見ながら歩くと初めて見たものに会います、お店の人に尋ねたりしながら、その参道を進んでいくと仁王門に着く、すると先のほうがぼやけて

見える長い登廊がある。そこを登っていくと鐘楼、本堂に着く、本堂の上から見下ろす本坊、初瀬の里が壮大で実に素晴らしい景色です。

帰りの参道でこの地の名物のそうめんを売っていたのでそうめんの講釈を聞き買ってしまった。

(07年に再度訪ねた時は花の真っ盛りでこれぞ花の寺、牡丹寺にふさわしいと感じました。)

仁王門 登廊 鐘楼と本堂

第8番 飛鳥寺

本尊は日本最古の仏像「飛鳥大仏」明日香の里で千四百年の歴史を刻みながら、今も静かに佇む。

長谷寺を出発して桜井市街を通り抜け明日香里の飛鳥寺に15時過ぎに到着した。今の飛鳥寺の伽藍、境内からは想像がつきませんが創建

当時は東西二〇〇米、南北三〇〇米と言う壮大な伽藍だったそうです。現在は大半は田畑となりいまではその面影も薄い。飛鳥寺の周りの町並み

などを散策すると大和の白壁、格子作りの家を見ることができました。お寺ではどなたか知りませんが親切に飛鳥大仏について説明をして下さいました。

16時ごろ飛鳥時を後にして道草をしながら家路についた。気の向くままの日帰りの旅でした。

飛鳥寺 飛鳥大仏 曽我入鹿の首塚から見る飛鳥寺

旅の日程:2005年6月6日~2005年6月8日 2泊3日

6月6日 名古屋ー清水寺(成就院)-東寺(金堂,講堂、五重塔)-浄瑠璃(住職の法話を聞く)

6月7日 東本願寺ー西本願寺ー神護寺(多宝塔、金堂)-嵐山ー長岡京市(論楽会)

6月8日 金閣寺ー銀閣寺(書院、東求堂)-哲学の道(散策)-南禅寺(方丈庭園、山門、南禅院)ー神如堂(金堂、庭園)-名古屋

京都Ⅰ編の旅は修学旅行などでよく行く寺が多く入っていますが一般の方が拝観できないところが組み込まれていたこと、また、論楽会で

五木先生の生の講演も聞いて見たいと言うこともあって五木寛之の百寺巡礼のめぐり旅に参加いたしました。

巡礼は20人程度で私のような一人旅、夫婦、友達同士などの混成で3日間のゆたりとしたバスの旅でした。

京都市内の拝観はよいが郊外のお寺ともなると歩くことも多くまた階段なども多いので足腰の元気な間に行った方がよいと感じました。

この旅は写真を主体に巡礼をしたいと思います。

第31番 清水寺

清水寺 成就院 成就院の庭園 本堂裏手の千体仏

成就院は江戸時代初期の代表的な庭園、相阿作小堀遠州補修とも松永貞徳の作りとも伝えられている。京都の三っの成就院 雪月花の庭園

のうち、月の成就院の庭園と賞されている。残りは妙満寺成就院の雪の庭、北野の成就院梅花の庭

修学旅行と言えば清水寺、この日も沢山の学生がおりました。

舞台を備えた本堂の内々陣は本尊である十一面千手観音立像と、その脇士である毘沙門天立像と地蔵菩薩立像が祀られている。それを

拝むには33年に一度のご開帳を待たなければならない。

第24番 東寺

本堂 五重塔 重みの朱印状

新幹線で京都に着くとビル群の中に五重塔がそびえ立っている。現在では日本一の高さを誇っている。今回の旅で塔の内部に入ることを楽しみにして

いました。

外観からは想像がつかないが色鮮やかな空間が広がっていた。五重塔が地震に強い訳は塔の中心を貫く太い柱があるからだと聞いたことがある。

その柱の周りを金色輝く仏像が取り囲んでいる。空海は、心柱を密教の最高仏である大日如来にみたてて、その周辺に阿弥陀、不空成就,阿しゅく、

宝生の四如来と、その脇士を置いた。これは東寺独特の作りだそうです。

第28番 浄瑠璃寺

駐車場から山門までの参道に地元の方が新鮮な野菜などを売っている。山門をくぐったら、まず三重塔の薬師如来に日々の苦しみからの救済を

願い、それから後ろに振り向き池越しに阿弥陀如来に来迎を願う、、、これが浄瑠璃寺の礼拝の順路だそうです。本堂の九体阿弥陀堂内には

阿弥陀如来坐像が九体ずらりと並ぶ。三重塔と九体阿弥陀如来が正面に向き合う。太陽が東から昇り西に沈むように、人間も東方浄瑠璃浄土

から現世をへて、西方極楽浄土へと向かう。この寺の境内には四季折々の花が咲き参拝客を和ませ伽藍を包み込む。

東方浄瑠璃浄土 三重塔 西方極楽浄土 九体阿弥陀堂 美しい 朱印状

住職は元は学校の先生だったそうで実にわかりやすく仏の話や仏像の見方、薬師如来、阿弥陀如来、手の合わせなどを説法してくださつた。

あまりにも楽しかったので住職の執筆した冊子を買ってきた。これを持って巡礼に出かけています。

第27番 西本願寺

唐門 阿弥陀堂 太鼓楼

西本願寺は信仰の場として多くの人々に開放されている一方で、貴重な建築、書画を数多くかかえている。日本の建築界や美術界にとって

宝のような存在です。本願寺とって、開祖・親鸞の御真影を安置する御影堂は本堂にあたる阿弥陀堂とともに重要な存在だそうです。

第26番 東本願寺

山門 山門と本堂

お東さんの名で知られている真宗本廟、通称東本願寺である。立派な御影堂門をくぐると威風堂々した翼のような屋根に圧倒される。

これが東本願寺の中心的存在である御影堂です。この御影堂の正面の内陣には親鸞聖人の御真影が安置。その前の外陣は七百畳もの

広さをもち、日々の参拝者を受け入れている。ここに入ると誰だって私語言をつつしみ静かに正座してしまう。

第23番 神護寺

約350段を登りきった上に楼門がある 羽のように広がる金堂の屋根

金堂は神護寺の中でもっとも大きく多宝塔に次いで高いところに立っている。金堂は石段が壁のように立ちはだかり、長い年月人々に

よって踏みならされた石段を頂上まで登ってはじめて金堂の全容が見える。石段の上からは、遠くの山々が眺められる。眼下には毘沙門堂、

五大堂、大師堂を一望できる。この霊山に空海や多くの名僧たちが好んで住んだといわれている。紅葉の頃は全山木々が紅葉して参拝者

の目を楽しませてくれることでしょう。

第21番 金閣寺

鏡池越しの金閣寺 絵葉書のような金閣寺

第22番 銀閣寺

東求道からの白鶴島 参道に続く銀閣垣 東求堂

第29番 南禅寺

山門の上から見る南禅寺の伽藍 山門

南禅寺は室町時代、足利義満によって「五山之上」とされた。天龍寺,相国寺,建仁寺、東福寺,万寿寺、これら京都五山の上にある、と言う

意味だそうです。山門は石川五右衛門が「絶景かな」と見得を切る京都三大門のひとつ。あとの二つは東本願寺の御影堂門、知恩院山門である。

第25番 神如堂

参道からの本堂 本堂越の三重塔

哲学の道を外れて少し西の方に行くとどっしりした、黒い三重塔が見えてくる、本堂をお参りして本坊に通じる渡り廊下の両脇に作られた

庭園をみながら本坊に入り拝観をいたしました。本堂の廊下から見る涅槃に庭(ねはんのにわ)の説明を聞きながら庭を眺めていました。

真如堂の本尊は、秘仏の阿弥陀如来立像である。別名「うなずきの阿弥陀」とも呼ぶ。境内はカエデの木々覆われ伽藍を包んでいました。

紅葉の頃は一段と境内を鮮やかに彩られることだと思います。

論楽会

五木寛之著の百寺巡礼の本のはじめに、「私たちのこころのふるさとは どこにあるのか その旅の終わりに 何が見えてくるのか」 と記されている

がその気持が、まだ見つからない、しかし心のふるさとが少し感じるようになりました。

この巡礼が終るころには何かが見えてくるとを楽しみにしております。

京都府長岡京記念文化会館で行われた。館内は満席の中で五木先生の講演が60分、上妻宏光の津軽三味線の演奏、月田秀子のシャンソン

などのなどを聴き楽しいひと時を過ごしました。

(挿入順を変更いたしました。)

東北6県、(関東、信州)五木寛之の百寺巡礼3,000㌔の旅

旅の日程:2005年4月29日~2005年5月5日 6泊7日

07.07.31 記

2005年4月29日の工程

自宅発am4時30分~横浜~ベイブリジ~アクアライン~海ほたる~木更津~新勝寺~偕楽園~袋田の滝~ウエルサンピア

横浜ベイブリジ 1 2 3 アクアライン(海底トンネル) 海ほたる

海ほたる(船に乗ってる?) 海底掘削機 私、背の高さ173cm 木更津ジャンクションへ 新勝寺(成田山)参道

自宅をam4:30出発ベイブリジam7:30着、車窓から東京湾の景色を眺めながら橋の上と海底トンネルのドライブすること約15分程度で

海ほたるに到着した。私の立っている周りは全部海でコンクリートで造られた要塞の様でもあります。中に入ると土産物の店、食事をするところもある。

大きな道の駅のようです。ここは政治の色濃いトンネルような感じもするが、それはさておき、こんな事ができる人間の知恵はすごいと感じました。

飛行機の進入路でもあるので私の上を何機も飛んでいった。

海ほたるをam8:00に出発し木更津Jctで館山自動車道に入り千葉市方面へのドライブすること50分ぐらいで宮野木Jctに着く、ここで東関東自動車

に乗り換え、成田Icで下り新勝寺に9:15に到着した。

新勝寺(成田山)

参道 大本堂 真言を唱和しながら、、、、 三重塔

華やかな三重塔 本堂裏の石仏 本堂廊下 光明堂

成田山といえば大晦日から新年にかけて登場してくるお寺です。境内が広く伽藍を見ながら拝観し散策をしてきました。

成田山の本尊は弘法太師が開眼したと伝えられる不動明王を本尊とし護摩を焚き、加持祈祷を行う。

本堂ではお経を唱和する声が響き渡っていた。

偕楽園

東門 好文亭 水戸市街望む橋はJR常磐線

つつじ庭園 園路 中門

好文亭の縁側 好文亭内 襖絵

偕楽園は茨城県水戸市にある。金沢市の兼六園、岡山市の後楽園と並んで日本の三名園の一つに数えられる。公園の面積は300haあり、

ニューヨークのセントラールパークに次いで世界2の広さを誇っている。水戸藩代9藩主斉昭(なりあき)が飢饉と軍事の備えのため造営したと

伝えられている。私が訪ねたのが梅の花が終わり、つつじが満開の時期でした。

袋田の瀧

偕楽園をpm1時50分に出発して久慈川沿いの118号線をドライブすること1時間30分で袋田の瀧に着いた。ここには整備された駐車場もある。

滝を見るにはトンネルの使用料を払って山を貫いた薄暗いトンネル進むと滝が中ほどに見えるベストポジションの瀧見台に着く。

瀧の流れは岩場を4回落下するので「4度瀧」と呼ばれている。高さ120m、幅70mの大きさ、那智の瀧、華厳の瀧と並んで日本三大名瀑の

一つなっている。今日の宿である日立市のウエルサンピア日立に着いたのがpm5時過ぎでした。

2005年4月30日の工程 白水阿弥陀堂ー毛越寺ー中尊寺ー黒石寺ー国民福祉はなまき

日立港の朝日 袋田の滝

早くから目を覚ますので早朝のウオーキングに出かけました日立港は工業の多いの港でしたが、海浜公園がありそこでは散歩する人、

釣りをする人が沢山居られました。これから朝食、、おいしく頂けました。

今日の工程は日立市ーいわき市ー郡山市ー仙台市ー一関市ー花巻市までやく10時間の旅となるのでAm7:00過ぎに出発いたしました。

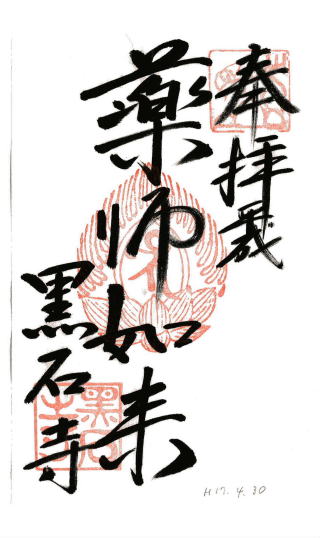

白水阿弥陀堂

浄土池の橋の奥が阿弥陀堂 浄土池 朱印状

日立市から常磐自動車経由で約1時間30分のドライブで阿弥陀堂に到着。

朱塗りの太鼓橋の奥に均整のとれた屋根を持つ阿弥陀堂が佇む。

平安末期、みちのくの黄金文化を築いた奥州藤原氏の一族である徳姫が、亡き夫の極楽往生を願い、いわきの地に建立した白水阿弥陀堂

だそうです。本堂内の説明を丁寧に案内してくださいました。帰りに中尊寺ハス(800年前の種が発掘され、見事に咲いたハス)の種を

頂き我が家に植えましたが花はいまだつけません。

萌える様な色とりどりの新緑が浄土池に映す景色はなごりほしいが阿弥陀堂を後にした。

毛越寺

山門 大泉が池

いわき市からは常磐自動車道で幾重にも重なる新緑の里山を見ながらドライブをしていると郡山Jctに着くそこから東北自動車道に乗り換え

平泉前沢Icまで約260kのドライブよく仕事で利用した自動車道といえども長い道のりでした。毛越寺に着いたのが13時20分頃でした。

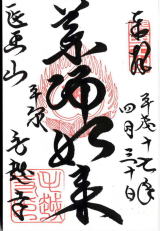

本尊は薬師如来で人々の病を癒し、苦悩を救う仏として、また、現世利益的なを備えた仏として広く信仰されている。

常行堂の遣水のほとりでは毎年5月に王朝絵巻さながらの曲水の宴が行われているようです。曲水の宴は平安時代貴族は遺水に盃を浮かべ

、盃が流れる間に和歌を詠む典雅な宴の遊び。(ドラマでこの絵巻を見たことがある)

中尊寺

金色堂

毛越寺から徒歩で数分のところにある。奥州藤原氏とともに栄えたみちのくの黄金郷。金色堂が堂々と輝く中尊寺。ゴールデンウイーク中

だったのでたくさんの参拝者だった。数回訪ねたことがあるのでお参りして寺を後にした。

黒石寺

こくせき寺 本堂(薬師堂) 2階が鐘楼になっている。

黒石寺は中尊寺から程近い北上川東岸に佇み、門前には民家もなくただ地元の野菜などを売る店だけがある。

境内を散策して収蔵庫の薬師如来坐像の拝観ため庫裏に行きましたが住職が不在で断られた。それを店のおばさんに話をしたら親切に庫裏

までいって話をしてくださいました。山里の人たちの親切さにただ感謝です。その後住職のお母さんと世間話によってこの寺の住職が女性である

ことを知った。そんなことでゆくりと拝観させて頂きました。

黒石寺の創建はおよそ千三百年前と伝えられている。東大寺、延暦寺などよりも古い。このような時代に東北に寺が建てらことを知って驚きです。

4月29日の巡礼はこれで終わり花巻の宿に到着したのが17時過ぎでした。

明日の予定では恐山が入っていなかったが折角だから恐山に行くことにした。朝6時までには出発したい。お休みなさい

2005年5月1日の工程 はなまきの宿ー八戸市ーむつ市ー恐山ー青森市ー三内丸山遺跡ー長勝寺ー盛美園ー

ウエルサンピアおのえ荘

恐山は何度かお参りをしたことがあるので予定をしていなかったが折角の機会ですので無理をしてでも行くことにした。

はなまきの宿をAM6.00時前に出発、東北自動車道で北へ北へとドライブ途中岩手山、安比高原を過ぎ安代Jctで八戸自動車道に乗換え

青森県の第二の都、八戸市に着く、この街を主体に6年間仕事をした。友人も沢山いますが先を急ぐので通過して太平洋沿いの道をひたすら

恐山へとドライブして到着した時刻はAM9:40でした。「日本で一番大きい県の岩手県を縦断、本州最北端、まぐろの町のある下北半島縦断の

旅でした。」

東通村の風力発電 大間のマグロ、本州の最北端尻利屋崎のある下北半島

恐山

20年ぶりに訪れましたがそのころの伽藍とは大きく変わっていて霊場らしくない感じでした。観光地化して沢山の人が訪れていました。

しかし慈覚大師堂、極楽浜、賽の河原に通じる火山岩の道だけが当時の面影が残っていた。宇曽利山湖畔に佇むお地蔵さんには水子や

幼子の魂を慰めるために手向けられた風車が、カラカラと物悲しい音をたてて回っていた。帰りの道は暖かい硫黄ガスが出ている白砂の

道を歩いた。(比叡山、高野山と並び日本三大霊場の一つとうたわれている。)

山門 大師堂 宇曽利山湖

三内丸山遺跡

恐山をAM10時40分に出発して陸奥湾沿いの国道279号線で野辺地に向かってドライブ。野辺地からは国道4号線で赴任先だった青森市に

車を進めた。途中スキーによく行った夜越山を経て青森の奥座敷である浅虫温泉を過ぎると青森市に着いた。赴任先の事務所兼住宅が

分からないほど様変わりしていました。そうそうに三内丸山遺跡に向かった。遺跡に着いたのがPM1時50分頃でした。

三内丸山遺跡は江戸時代から知られている有名な遺跡です。これまでの発掘調査で、縄文時代前期から中期(約5,500年前~4,000年前)

の大集落跡や平安時代の集落跡(約1000年前)、中世期末(約400年前)の城館跡の一部が見つかっています。

遺跡の中を散策していると縄文時代の生活が見えるような感じになりました。

PM2時30分遺跡をあとにした。

長勝寺

PM3時過ぎに到着した。弘前城のさくら祭りで渋滞し予定より遅くなった。弘前城の桜まつりは津軽に本格的な春を告げる一大イベントです。

さくらの下にむしろ敷き太鼓、三味線の囃子で民謡を歌い踊るのが津軽の春です。ここの桜は日本一綺麗です。

長勝寺の門前には禅林街と呼ばれる寺院街。老杉の並木が続く参道に沿って、両脇に33の禅宗寺院が続いている様は壮観です。

そこを過ぎると長勝寺の山門が見えてくる。境内は桜の花が満開、そこからは津軽富士の岩木山、津軽平野を潤す岩木川、東に土淵川

、弘前城も見える台地にある。禅林街の奥に佇む長勝寺は津軽家累代の菩提寺であり、三十三ヵ寺の親寺として建立されたそうです。

PM4時25分ごろ出発した。

山門 境内からの岩木山 禅林街

盛美園

PM5時に盛美園に到着した。拝観時間ぎりぎりでしたが見せてくださつた。

明治時代作庭中、わが国における三名園の一つに数えられ、武学流の神髄を示したものといわれている。庭園は池を中心に登拝所、

真の築山、行の築山、草の庭園よりなり、盛美館を添景にした回遊式庭園である。盛美館は和洋施中の建築で一回は和式、二回は洋式で個人

所有のものだそうです。

盛美館(1階は和、2階は洋) 回遊式庭園 壁画の蒔絵(日本最大と云われている)

この夜の宿は盛美園に程近い林檎の花咲く中のウエルサンピア「おのえ荘」に到着したのがPM6時少し前だった。今日の旅は、恐山を追加した

したことから少しハードな巡礼でした。しかしババさんも、思い出の多い第二のふるさとを再び旅ができ満足で楽しい一日でした。

2005年5月2日の工程 宿ー瑞巌寺ー山寺(立石寺)-サンピアくろさわ山形(宿)

朝食までの間宿の近くにある猿賀神社に散歩に出かけました。神社の周りが公園になっていて桜の花も満開で朝が早いので静かな公園でした。

神社に安全を祈願をした。宿の周りは林檎園になっていて薄いピンク色のりんごの花も満開でした。

AM7:00時に宿を出発して国道7号線を走り大鰐ICで東北自動車道に入り、そこから古川ICまで270㌔のドライブの長旅。

猿賀神社 津軽三味線(竿太い) 社殿 津軽富士の朝

瑞巌寺

瑞巌寺に到着したのがPM12時20分頃でした。松島、瑞巌寺は東北の観光スポットため大勢の人がそれぞれ楽しく観光をしているようでした。

私は松島、瑞巌寺は何度か訪ねいましたので今回のお参りは朱印状が目的のようなものです。しかし何度きても「あー松島や松島や、、、、」

といった感じでした。瑞巌寺も参道の洞窟に仏像が安置され全国の有名寺の名前を見ながら拝観手続所にむかった。一方総門くぐると、

老杉の並木が数100mも続く。老杉の間から木漏れ日がさす広大な境内であります。江戸時代の初め、仙台62万石の祖となった伊達政宗公が、

師傳虎哉禅師のすすめで現在の大伽藍を完成させたそうです。杉,桧、欅の良材を熊野に求め、京都、根来の名工を集め、5年がかりで完成

したそうです。

瑞巌寺

山寺(立石寺)

芭蕉の句「閑さや岩にしみ入る蝉の声」で有名な山寺です。風雨に削られた凝灰石が奇観を見せる山寺の参道。約1050年前、

慈覚大師円仁によって開かれたと伝えられている。登山道から根本中堂を経てしばらく行くと、山門にたどり着く。ここから山頂の

奥の院まで右に左に折れながら連なる石段は800余段。あたりを見ながらゆっくり休みながら登っていきました。

静寂の中に周りの老杉、参道の苔むした変化に飽きることがない。登ってきたつづら折の道、眼下に広がる眺望も山寺を支え

てきた景色です。これで3回目のお参りですが、熊野古道が遊び場だった私にとっては心、癒される山登りでした。

(芭蕉の句の蝉は何蝉でしょう・・・・・・・・・・・・ニニぜみだそうです。)

根本中堂 山門(入山受付所) 奥の院(如法堂)

奥の院の全景 開山道 納経道 朱印状

本来なら寒河江市の慈恩寺も今日の予定でしたが道草で時間がかかり明日お参りすることにした。今日の巡礼はこれで終わり山形自動車道

東北中央自動車道を乗り継いで黒沢温泉サンピアに到着。宿から眺める景色は眼下にさくらんぼの花の海、蔵王山がすぐそこに見える。夜景も

日の出もこんなにきれいでした。明日からはのんびりとした巡礼の旅となります。

サンピアくろさわ 温泉街と蔵王 月のある夜景 山の端の朝日

2005年5月3日の工程 宿ー本山慈恩寺ー蔵王山スカイラインー勝常寺ーホテルぼなり

本山慈恩寺

宿をAM7:00に出発して昨日きた東北中央自動車道を寒河江市まで戻り寒河江川北岸の台地に佇む三院十七ヶ坊からなる古刹本山慈恩寺に

到着したのがAM8時:30分頃でした。車が通れる細い道に沿っていくと左に三重塔が見えてくる少し行くと山門、その近くに駐車場ある。

よく踏まれた石段を登ると、本堂の手前に堂々たる山門が立っている。山門の左手に、そびえたつのが三重塔である。本堂は壮大な茅葺

の屋根と柱が目に飛び込んでくる。京の仏師が手掛けた優れた仏像群がこの寺の歴史を物語っている。AM9:40出発

山門 本堂 三重塔

蔵王山

蔵王に着いたのがAM11:40ごろリフトでお釜が見えるところまで行き、お釜の周りを少し移動をしながら写真を撮った。

天気は非常よく快晴でしたが寒く風の強い日でした。(2005年2月にも来ましたが、それは樹氷を目的できました。とても綺麗なモンスターの

集まったような幻想的な風景でした。)残雪の残った蔵王の景色を見ながら山形県側から宮城県の白石市を縦断してきました。

白石ICから東北自動車道に乗り郡山JCで磐越自動車道乗り換えてドライブ、車窓からは右手の方向に合津磐梯山、左側に猪苗代湖の景色

を変えては見え過ぎていく。そうこうしているうちに会津若松ICに着きそこから一般国道121号をしばらく行くと勝常寺に到着。

スカイライン(山形側) リフトの乗り場 蔵王のお釜 会津磐梯山

勝常寺

到着はPM3時でした。常勝寺は磐梯山や飯豊連山など、四方を山で囲まれた会津盆地のほぼ中央の水田地帯の中にさりげなく佇んでいるが、

徳一上人よって建立された往時、境内は二町(約220m)四方の広さにおよんだそうです。また会津二百余郷に君臨したといわれている。

本尊は薬師如来坐像が12心将に守られて祀られている。残念ながら休みで拝観することができなかった。

休みでしたが庫裏まで行き朱印状だけを頂いてきました。猪苗代湖畔の散策をしながら磐梯山など眺めのんびりと過ごすひと時でした。

今日の宿は磐梯高原リゾート・インぼなり。温泉の湯で有名なところです。湯になんどもつかり体を休めました。

本坊の小路 山門 薬師堂

2005年5月4日の工程 宿ー会津若松城ー浄興寺(新潟県高田市)-高田城(公園)-野尻湖ー妙高高原、黒姫高原ー

ホテルアスティ黒姫

今日の旅は百寺巡礼から外れて道草のドライブとなる。昨夜は温泉で体を休めたのでルンルン気分で宿をAM7時過ぎに出発した。

会津若松城にAM9時に到着。鶴ヶ岡城で親しまれている会津若松城は「戌辰の役」での白虎隊でも有名な城であり、また、その規模、威容は

東日本有数の城郭でもあります。

会津若松城 天守閣からの会津市内 抹茶いっぷく

若松城をAM9:40分に出発して会津若松ICで関越自動車道に入り新潟県の信濃川沿いをドライブしてすると長岡Jctに着くそこから北陸自動車道に

乗り換え上越市(直江津)の浄興寺と高田城の拝観と観光でした。浄興寺着PM1時30分頃でした。

関越自動車道 (1) (2) 北陸自動車道

浄興寺

百寺巡礼の番外寺ですが由緒ある寺であるそうです。親鸞聖人が常陸の国で「教行信証」を著した寺だそうです。

川中島合戦で焼失し、その後謙信により当地に移たそうです。浄興寺まえの寺町には三十三か寺の寺院街がつくられている。

高田城築城のとき城の防衛のためつくられたそうです。

浄興寺本堂 山門 寺院街案内

高田城

1614年(慶長19年)家康6男、松平忠輝75万石の居城として築かれた。輪郭式の平城。本丸の西南の土塁上に造られた三重櫓は大手門から

城下を広く望むことができる、まさに城のシンボルであったと思われる。

高田城

野尻湖、黒姫高原

妙高 野尻湖 野尻湖

妙高とホテルのモニュメント JA関系の宿 高原の春 高原の春もみじ

高原 高原の宿 童話館のモニュメント 童話館の壁画 黒姫童話館

高原 高原の宿 童話館のモニュメント 童話館の壁画 黒姫童話館宿にPM4時頃到着した。妙高高原、黒姫高原と続く広い高原を眺めながらを足の向くまま春の空気を胸いっぱい吸いながらのんびりと高原を

散策いたしました。今日は巡礼の時間も気にしないで沢山道草した旅でした。旅の疲れもとれました。おやすみ・・・・・

2005年5月5日の工程 宿ー戸隠神社ー善光寺ー自宅

東北10寺、新勝寺、善光寺の12寺の百寺巡礼の旅も今日で最後の一日なりました。安全を確かめ高原の空気を吸って出かけます。

黒姫高原から国道18号線にでてしばら行き、右折して戸隠神社に向い戸隠高原をドライブしていると険しい山肌が見えまた、登山姿の

方もみえてくる。ここが戸隠神社奥の院駐車場(AM9時着)でした。ここから奥の院まで片道徒歩50分の工程。はじめは杉の木立の緩やかな参道

ですが、杉の参道が過ぎるころから足元は残雪、木々は葉を落とした広葉樹林帯、行く先々に険しい岩肌が梢の越しに見えてくる、

そこを上り詰めると奥の院です。ちょとした登山気分でした。

戸隠参道入口 髄神門(参道中ほど) 残雪の参道

戸隠の山容 奥の院

戸隠神社は遠き神代の昔、天の岩戸が飛来して化成したと謂われる戸隠山の麓に鎮座する奥社、中社、宝光社、九頭竜社、火之御子社の

五社よりなり、創建以来、二千年余に及ぶ歴史を有すると言われている。

戸隠をAM11時出発、九十九折のバードラインをドライブして善光寺に到着したのがAM11時40でした。子供の日でしたので裏側の駐車場を選び

ゆっくり善光寺のお参り出かけた。

善光寺

石段の参道から仁王門、そして三門をくぐると、正面に堂々たる本堂が現す。二層の屋根は左右へなだらかに広がり、訪れた善男善女を

穏やかに包み込むかのようです。二層屋根は総桧肌葺きで日本一の規模を誇っている。信州善光寺の本尊は一光三尊阿弥陀如来は

すべての人々を極楽往生へ導くとされている。

「牛に引かれて善光寺参り」は、信心の無い者もこの阿弥陀さまが呼び寄せるというたとえ話である。私は百寺に引かれて善光寺参りですかね・・

この日は5月5日子供日、花祭りで甘茶を訪れた人に振舞っていました。

仁王門 日本忠霊殿(資料館) 本堂

花祭り 花祭りの法要

善光寺を後にしたのがPM1時でした。

善光寺を出発して長野自動車道、中央自動車道に乗り継ぎひたすら名古屋に向かってドライブを続けた。名古屋の自宅に到着したのが

PM5時でした。これで五木寛之の百寺巡礼、東北編の旅も無事終りました。ドライブの走行距離は約3,000㌔でした。5月のゴールデンウィーク

と重なりましたが有名観光地以外は順調に行動できました。この旅の前半はハードな日程でしたが後半は体力も無くなるだろうと思い温泉と

リゾート気分を味わいながらののんびりした旅でした。私の車にはナビが二つ着いていまして一つは市販のナビもう一つは、かってナビ(かみさん)

このナビは市販ナビの先を行く、時には交通安全の指導までしてくださるナビゲーターです。しょうがないから聞いた不利をしていました。

これが最高の安全運転でした。

誰にも気を使わず、工程の変更も勝手、みちくさも沢山しながらの楽しい旅でした。ここにきて仏、仏像のことが少しづつ気になり始めました。

これで三十ヶ寺を参拝いたしました。「残り70/100」。

つぎは五木寛之先生の論楽会に参加しての京都Ⅰ編の旅にでます。

2005年2月13日の工程 法隆寺ー中宮寺ー薬師寺ー唐招提寺ー秋篠寺ー東大寺ー興福寺ー春日大社ー自宅

法隆寺

宿を出発して法隆寺に着いたのは8時30分でした。通勤時間帯で渋滞が予想されたが順調だった。

何度行っても中門越に見る法隆寺の伽藍は見事です。その金堂、五重塔などは世界最古の木造建築物とされ平成5年には日本で初めての

世界遺産に登録されたそうです。国宝、重要文化財も数多くあるそうです。風光明媚な斑鳩の里で今日も見事な境内を散策することができなした。

中門と五重塔 夢殿 梅咲く五重塔

中宮寺

中宮寺は法隆寺の夢殿の境内に隣接して入り口がある。聖徳太子が母のために創建したとされる日本最古の尼寺。本尊は世界三大微笑像の

一つとされる弥勒菩薩半跏像の均整が取れた女性ともいえるような優しく、美しい本尊でした。境内、伽藍は尼寺らしく静かで質素な感じが

いたします。

境内 本堂 入り口

薬師寺

中宮寺、法隆寺を出て薬師寺に着いたのが10時40分頃でした。多くのお寺はモノトーンのイメージがありますが南門、中門をくぐり抜け伽藍を見た

時これが白鳳美術の世界かと驚いた。、朱色と金色が煌びやかな西塔と金色堂、大講堂が目に飛びこんできた。東塔の三重塔だけが創建当時の

姿を残しているようです。僧侶の説明を聞きながら白鳳時代のひと時を過ごすことができました。

西塔 金色堂 観音池からの東西塔 間近で拝める

唐招提寺

午後1時頃到着した唐招提寺の金堂はは修復中でした。境内の散策と講堂、宝蔵を見てきた。御影堂のご開帳のときに鑑真和上と東山魁夷の

襖絵を見に行くことにした。

講堂 御影堂へのみち

秋篠寺

薬師寺から約40分で秋篠寺に着いた。住宅街の一角にポツリと佇む。こじんまりした寺です。名前からして皇室とゆかりがあるそうです。

秋篠という言葉の響きに魅せられて訪れる人も多いようです。私もその一人です。飾りのない門を一歩踏み入れると、その言葉のイメージ

とぴたりの苔の緑と樹木の庭を見ながら進むと白い玉砂利が敷き詰められた本堂にでる。本堂の中は拝観できなかったので、境内と伽藍を

散策してきた。

門 樹木の中の苔庭 奈良時代建築様式の本堂

東大寺

東大寺に着いたのが3時30分頃でした。東大寺といえば奈良の大仏さんです。広大な境内には大仏殿(金堂)を中心に南大門、二月堂、法華堂

戒壇院などが並ぶ。数々の国宝と重要文化財を誇り世界遺産に登録されている。金堂の仏像を一つ一つ拝観をしてきました。何度いってもでかい

東大寺です。(スケッチ、スポットは大仏池周辺だそうです。)

南大門 大仏殿(金堂) 二月堂

東大寺を出たのは午後4時40分でした。近くの猿沢の池、興福寺の夜景、春日大社のお参り、さすが日もたっぷり暮れていました。

これで2005年2月11日~2月13日の2泊3日の旅も終わり家路に着いた。(ナビの指示通りの京奈和自動車道、名神高速道径由で自宅に着いた。)

猿沢の池とライトアップ 春日大社 興福寺

北風に吹かれてまた巡礼に出て行きます。

2005年2月12日の工程 和歌の浦ー養翠園ー和歌山城ー紀三井寺ー道成寺ー奈良市のかんぽの宿

和歌の浦

効率から行くと和歌山城が先ですが城の拝観時間には早いので和歌の浦へ車を進めた。久振りの海でお寺から開放された朝でした。

和歌浦湾越しの紀伊水道をしばし眺めていました。山部赤人が詠んだ「若の浦に 潮満ち来れば 潟を無み 葦辺をさして 鶴鳴き渡る」

紀の国、和歌山の有名なものとして知られている。

和歌の浦 観海閣 不老橋

紀州東照宮

朝の散歩としては少しきつい感じでしたが潮薫る参道の石段を登り拝殿に安全を祈願して拍手を打った。

参道 紀州東照宮

養翠園

この庭園は松を主体とした庭園で約33,000㎡におよぶ大名庭園で、池は海水を取り入れた汐入の池で全国的に珍しく池では鯔(いな)が

はねるそうです。冬だったので華やかさがありませんが静かでした足の向くまま散策してきました。機会あったら初夏にもう一度行って見たい。

大名庭園といえば東京の浜離宮もそうです。

入り口 養翠亭 三つ橋

和歌山城

和歌山城には午前10時10分ごろ着いた

受付 門 天守閣からの展望

番外 紀三井寺

門前の店の先にある山門をくぐりさらに230段の石段を登っていくと本堂にでる。西国2番札所だけあって、石段も削り取られて石が丸くなっている。

その石段に一円硬貨が各段ごとにお供えしてある、それをお寺の方が箒と塵取りをもって下から上えと集めていく珍しい光景を見た。

門前 山門 本堂

道成寺 和歌山県川辺町

紀三井寺の門前で昼食を済ませ、道成寺まで海南湯浅道路と湯浅御坊道路の53Kの車窓観光となった。

道成寺は愛する男に裏切られたと知ったとき、恋情は激しい怒りに変わったという、安珍と清姫の物語で知られているお寺です。

縁起堂の大広間での「道成寺名物絵解き説法」は僧侶が絵巻を広げながら安珍と清姫の物語をときおりジョークを混じへながら説法をしていく、

そこに笑いが起こり楽しいひと時でした。お参りしたときは聞いてみてください。

門前 仁王門 三重塔 本堂

14時ごろ道成寺を出発した。来た道をひたすら和歌山市まで戻り阪和自動車道に乗り換え、松原JCで西名阪高速道路に乗り、郡山インターで

下りて、かんぽの宿奈良に到着、時刻は17時でした。夕食まで時間があったので宿の前にある平城宮跡を夕暮れまで散策いたしました。

朱雀門がある平城宮 朱雀門 古都の夕暮れ

比較的暖かい日に恵まれ2日間とも天気良好。お疲れ様でした。お休みなさい・・・・・・・・

2005年2月11日の工程

奈良の當麻寺ー観心寺ー弘川寺ー粉川寺」-根来寺ーサンピア和歌山

番外 根来寺 和歌山県

予定していた巡礼も終わり宿に向かう途中、根来僧によって種子島から伝来したばかりの火縄銃を一挺持ち帰り、僧衆によって鉄砲隊が

作られたという寺だそうです。この寺に到着した時刻は16時40分でした。当然、拝観時間外だったので境内を散策してきました。帰る頃には

参道の灯篭に明かりが点っていました。きょう、最後のドライブ、安全を確かめ和歌山市に向かった。サンピア和歌山に到着したのが18時でした。

。

多宝塔 灯りの点いた参道 本堂(門扉の隙間からお参り)

粉河寺 和歌山県粉河町

粉川寺に行くには弘川寺から371号線の紀見峠を越えると仕事でよくきた果物の産地の24号線出る。そこから和歌山市方面に車を

進めていくと粉河寺の看板が出てくる、そこを右折れると粉河寺に着く。この寺の大門をくぐると整然と並ぶ境内が開ける。参道の右側は

清らかな小川、左側は仏足石,童男行者が現れたという出現池や諸々のお堂が並びそれを見ているうちに中門に行ってしまう。中門は

数十段んの階段の上に立っている。広目天、多聞天,持国天、増長天の四天王が祀られている。この寺のご本尊は千手千眼観音菩薩

だそうです。本堂は西国33所の観音堂としては最大級の建物のようです。本堂の前には青石の組んだ枯山水の庭園がある。春には石と

サツキ、ソテツの植え込みは見事に映えるでしょう。参道には桜の並木があります、春にはお寺を一層際立たせることでしょう。

本堂

日本の旅紀行

暇と自由な時間があればジジ、ババで日本一周の旅をしたいと考えていました。丁度書店でタイトルの百寺巡礼の本が目に

留まりました。本を買って読んでいるうちに、これを旅の柱にして計画を立てることにしようと思いました。

巡礼をしながら各地の名所旧跡も立ち寄り、また珍しい物も食べ、地元の人と接し情報を得るために公共の温泉のある

巡礼をしながら各地の名所旧跡も立ち寄り、また珍しい物も食べ、地元の人と接し情報を得るために公共の温泉のある

宿をとることにしました。お寺は基本的には参道、山門、本堂の順に拝観、最後に朱印状をいただく。交通手段はドライブを

選びました。これは自由に行動ができ、時間に無駄が無く経済的な旅だと思います。

私の百寺巡礼は2006年11月6日に京都永観堂で満願となりました。満願までの期間は約2年の時間が掛かりました。

この旅で一番役に立ったのはカーナビでした。これさえあれば何処にでもいけます。あとは近況の道路情報だけです。

しかしナビも完全ではありませんから、工程表を作り距離、到着時間、名所旧跡のプロット、高速道路のジャンクション、インター

などを調べ、ある程度の知識を持っておくと次えの対応が早く安全な運転ができました。もう一つ京都市内は

宿泊する宿に車を駐車しておいて、地下鉄、観光タクシー、歩いて京の街を散策致しました。東京は公共の交通機関を利用しました。

ポイントからポイントまでの所要時間は高速は時速80k、一般道は時速40kで計算すると大きな渋滞がない限り大丈夫でした。

時間に余裕が出来たら道草も楽しみました。またホテルの周辺を散策するのも楽しいものです。

ジジ。ババの百寺巡礼の始まり

2005年1月9日、日帰りで私の出身県である三重の専修寺から始まりまし た。滋賀県の石塔寺、百済寺、西明寺と

ジジ。ババの百寺巡礼の始まり

2005年1月9日、日帰りで私の出身県である三重の専修寺から始まりまし た。滋賀県の石塔寺、百済寺、西明寺と

番外の金剛輪寺の巡礼をいたしました。午前自宅7時頃を出発伊勢湾岸道、東名阪を経由して伊勢自動車道の芸濃

I・Cで下り一身田に向かって行くと専修寺が見えてくる。この日は縁日で出店が賑わっていました。残念ながら御影堂は平成の

I・Cで下り一身田に向かって行くと専修寺が見えてくる。この日は縁日で出店が賑わっていました。残念ながら御影堂は平成の

修復工事で拝観は出来まんでし。た

本 堂 御影堂修理

本 堂 御影堂修理

2008年3月に御影堂の修復が完了だそうです。またお参りしたいと思います。

石塔寺へは国道1号の鈴鹿峠を越え蒲生町に入った。湖東の山中に佇む石塔寺はこじんまり

した山寺でした。本堂の前庭は真っ赤なマンリョウの実が苔に映え綺麗だった。本堂横の長い

石段を登り詰めると周囲が開け目に入って来たのが日本最大最古の石塔とそれを取り巻くよ

うに数万基の石塔石仏に驚き。自然と手を合わせてしまいました。ジジババだけの空間でし

た。

した山寺でした。本堂の前庭は真っ赤なマンリョウの実が苔に映え綺麗だった。本堂横の長い

石段を登り詰めると周囲が開け目に入って来たのが日本最大最古の石塔とそれを取り巻くよ

うに数万基の石塔石仏に驚き。自然と手を合わせてしまいました。ジジババだけの空間でし

た。

石搭と石仏 本堂

石搭に通じる石段 マンリョウの庭 百寺巡礼より(東海、滋賀編)

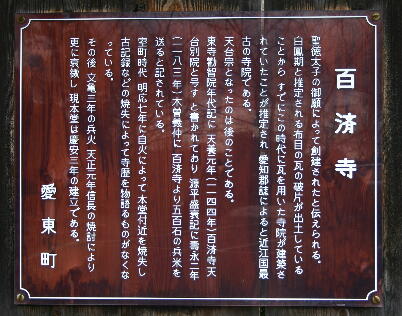

百済寺は石塔寺から307号線を彦根方面に少し走ると琵琶湖の東側の山中に天台宗の三ヵ

寺・・・金剛輪寺,西明寺、百済寺は湖東三山と呼ばれている。百済寺の山門は駐車場より手

前の方にある。拝観手続きして両側を苔むした石垣の参道を登って行くと仁王門に着く、健脚

の祈願をこめ大きな草鞋に触れて、さらに山寺の雰囲気が漂う石畳の参道を登る。小枝から

何かが落ちてきた、それは雪でした。ここも二人だけの静かな、静かな本堂のお参りでした。

参道を下り喜見院(本坊)の観賞式庭園に着くと雪景色でした。しばし眺めて居りました。

寺・・・金剛輪寺,西明寺、百済寺は湖東三山と呼ばれている。百済寺の山門は駐車場より手

前の方にある。拝観手続きして両側を苔むした石垣の参道を登って行くと仁王門に着く、健脚

の祈願をこめ大きな草鞋に触れて、さらに山寺の雰囲気が漂う石畳の参道を登る。小枝から

何かが落ちてきた、それは雪でした。ここも二人だけの静かな、静かな本堂のお参りでした。

参道を下り喜見院(本坊)の観賞式庭園に着くと雪景色でした。しばし眺めて居りました。

本堂 喜見院の庭園

喜見院(本坊)

百済寺を出てすぐに番外の金剛輪寺についた。雪がだんだん積もってきた、こんなこともあろうと思い

雪タイヤに替えて居りました。後は青森で6シーズン経験した雪道の安全運転(急がない、急ハンドル、

長く緩やかな階段を登り、持国天、増長天が守る二天門をくぐると本堂です。本堂は入母屋造りで檜皮葺で

歴史を感じさせる静かな寺でした。

参道と二天門 雪の三重塔

本堂

今回の巡礼は準備もしないで出かけたため、無駄なこともありましたが、これからの百寺巡礼に役立つことになりました。

今回の巡礼は準備もしないで出かけたため、無駄なこともありましたが、これからの百寺巡礼に役立つことになりました。

寒い中の日帰りの旅でしたが観光客も少なく静かな巡礼でした。また思いがけなく雪になり、風情がありました。

帰りは名神高速で・・・・、除雪車の後について急がず止まらず、ゆっくりと車を走らせたて来ました。

2005年01月13日 華厳寺、横蔵寺 、永保寺・日帰りの旅

出発し、名神大垣ic 、本巣を経由して根尾川沿いの157号道を走り長瀬と言う郷を左に折れてしばらく行くと華厳寺の参道に出る。

道草をしながら行きましたので華厳寺に到着したのは11時半頃でした。

華厳寺は義父の写経の書き損じを供養してもらった寺でもあり、また西国33所巡礼の満願の寺でもあります。

この寺は家族で何回か行ったことがあります。また「春の女神」と呼ばれるギフチヨウの生息地でも有名です。

根尾川(157号より) 参道

山門 (参拝者のための除雪) 本堂

両界山 横蔵寺・・・・華厳寺を12時50分頃出発し、木曾屋という郷を過ぎ右折すると、横蔵寺の駐車場に着く(午後1時過ぎに到着)。

雪の積もった朱色の医王橋を渡り階段を登って行くと仁王門に出る。その奥に檜皮葺きの質素な三重塔、本堂が立つ境内がある。

朱印状は本堂の脇を通って行くと観音堂に出る。そこから見える比較的新しい舎利堂であらかじめ用意したものを頂けます。

ときどき墨絵のような杉の木立から落ちる雪の音がしたと思うとまわりに消えていく・・・・・一人ぼっちのお参りでした。

雪の医王橋 仁王門の見える石段

香堂と本堂 三重塔

虎渓山 永保寺・・・横蔵寺の拝観は午後2時頃終りましたので多治見市の永保寺まで行くことにした。中央道の多治見で下り

虎渓山に到着した。到着時刻は午後3時半頃でした。ときを忘れるような静寂な臥竜池、池に映る僧堂は心を洗われるようだった。

境内の楓は今は葉を落としているが秋の紅葉が目に浮びます。

薄氷の張った臥竜池 夕ぐれの僧堂と臥竜池

寺の東を流れる土岐川 無際橋と梵音巌

百寺巡礼 奈良と関西の旅

2005年2月11日~13日の3日間で和歌山県の粉河寺、道成寺(番外の紀三井寺、根来寺)大阪府の観心寺、弘川寺、奈良県の

當麻寺、法隆寺、中宮寺、薬師寺、唐招提寺、秋篠寺、東大寺の巡礼の旅に行って来ました。

2月11日午前6・00時に自宅を出発し,伊勢湾岸自動車道、東西名阪自動車道を経由して行く工程です。冬の朝は遅く始まる。

車の中で自宅で用意しておいた,おにぎりを運転を交代しながら食べ、今日の最初の目的地の當麻寺にひたすら車を進めました。

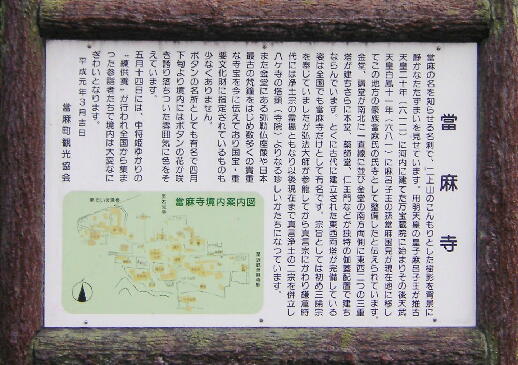

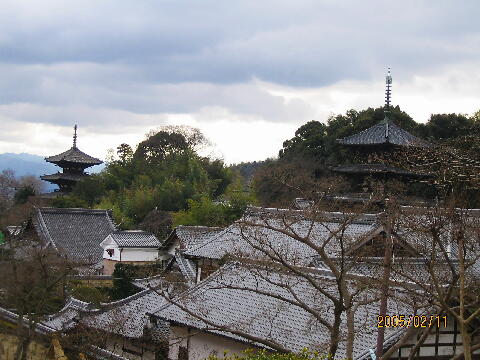

當麻寺は西名阪の香芝 I・Cで下り、24号線を南にいくと當麻寺に着く。到着時刻は午前8時30分頃でした。拝観時間は9時から

ですので、参道をウォーキングする人だけでした。私達は境内を散策している間に中之坊の拝観が早めにして下さったので

本堂、庭園、綺麗な天井画をみました。仁王門から見る當麻寺の本堂は広い境内の奥に佇んでいました。本堂をお参りし、本堂内

も拝観いたしました。阿弥陀堂裏の浄土庭園は石、草木、池を配した日本庭園で冬は閑散としていましたが春、秋は綺麗でしょう。

藁帽子の中に寒牡丹がひっそりと咲いていました。

朝まだ暗い 鈴鹿で夜明け 仁王門 寒牡丹

東搭と西搭

春は桜と牡丹で境内が埋まるだろうと想像しながら當麻寺を後にした。

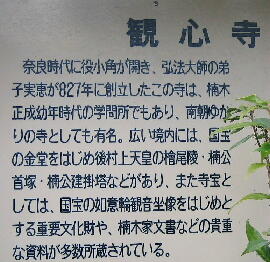

観心寺は大阪府河内長野市にあり、當麻寺から観心寺まで約1時間のドライブでした。大門をくぐると緩やかな長い参道の両側には梅の花が咲き

春を呼んでいるようだった。観心寺の本尊は如意輪観音坐像で一度拝んだら生涯忘れられないと言われている。官能美を感じさせるそうです。

残念ながら見ることが出来ませんでした。(毎年4月17,18、日の2日間は開扉)

境内で目についたのが建掛搭でした。百寺巡礼のガイド版によると楠木正成が三重塔を建て始めたが戦死したので初層だけで中断した。それが建掛搭

と呼ばれる。絵にしたいような風格と色彩の調和のとれた搭です。

金堂 建掛搭

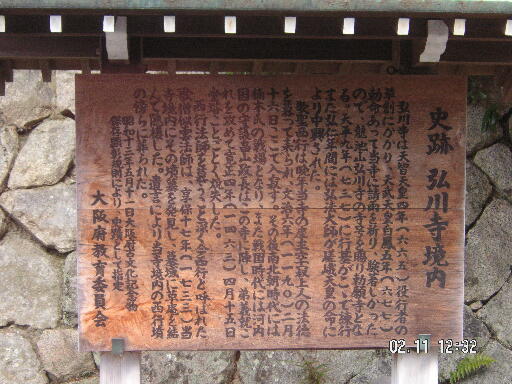

弘川寺は観心寺から約30分程度の葛城山のふもとに佇む。行者の創建と伝えられている古寺。桜をこよなく愛した西行の終焉の地として知られている。

杉の木につつまれた参道の階段を登ると本堂が見える。寺が小さいが風格がある。左に鐘楼堂、右に御影堂、本堂の脇を登ったところに、西行堂、西行墳がある

本尊は薬師如来坐像、両手で薬壺を持っているのが珍しいようです。本坊の拝観受付は誰もいないが鈴を鳴らすと僧領が出てくる、拝観料は志しでした。

庭園は本坊の廊下、縁側のどこからも苔むした枯山水の庭が見える。

庭園 庭園 拝観の受付

|