|

暮雨巷に至る庭園の入り口。門を潜れば一面苔むした雑木林が広がり、まさに別世界の趣きである。

|

|

暮雨巷玄関。右手に行けば四畳半席の貴人口に至る。

現在暮雨巷の屋根は切妻造桟瓦葺、また桟瓦葺の庇を付けているが、

大正初年の移築前(龍門園時)は寄棟造の茅葺に桟瓦葺の庇を付けた姿であった。

|

|

玄関東に、また次の間南に位置する四畳半の席。

この暮雨巷に付随する茶席は暮雨巷とは別に移築されたものばかりだが、

この四畳半席だけはもともと暮雨巷に付随していたものだという。

ただし、どの程度旧状を残しているかには疑問が持たれる。

左の写真は点前座。風炉先窓があけられている。中央の写真、南面の貴人口と小壁を付けた床。

この南面の天井は半間のみ掛込天井になっている。

右の写真には、左の二枚襖の奥に三畳の玄関とそれに続く六畳の寄付が見える。

右の隅切りの枠を付けた茶道口は次の間に続いている。

|

|

|

|

|

暮雨巷主室。八畳敷で北面に一間床と一畳敷の床脇に平書院を構える。

障子を開ければ中庭の景が飛び込み、欄間の透かし彫りと相俟ってとても美しい。

また中村昌生氏の文を拝借すれば「床柱(磨丸太)の作りは絶品であり、

次の間境の欄間や平書院の欄間の意匠も優れている」(数寄の家15「暮雨巷」)とある。

|

|

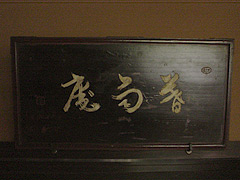

床脇に掲げられた「暮雨庵」の額。

益田鈍翁の筆という。

|

|

主室から次の間(六畳)を見る。

四枚の襖は与謝蕪村が六個の寿石を描いたとされる金襖であったそうだが、現在他家の所有となり、別の金襖が建てられている。

襖の上に欄間があり(写真では見難いが)桐の一枚板に大きく弧を透かしている。その簡素な意匠がかえって賞賛の的となっている。

|

|

次の間(北面)。右手が主室になる。

右、黒縁塗の扉のある押入は仏壇とのことである。

左脇には地袋があり、狛犬を描いた杉戸が嵌められている。

以上を見ても、久村暁台の好んだ文人趣味の邸として知られるこの暮雨巷であるが、

むしろそれ以前の、上級武家の閑雅な別業としての数奇屋と見たほうが自然であると思う。

|

|

主室の概観。二方に高欄が廻され、また半間畳敷の縁側も廻る。

東縁部に板縁が張り出すのに合わせて高欄も屈折し、またそれも考慮に入れてか高欄の意匠も微妙に変えられて、

連なる高欄のリズムを際立たせており、暮雨巷で一番「絵になる」光景を作り出している。

|

|

|

三畳半原叟床の席。

主室から廊下を渡った東に位置する。南・東面に縁が廻り、南面貴人口より入る。

どの資料を見ても三畳半と言慣わしているので本サイトもそれに従ったが、

点前座は向板が入って(左写真の一番右下)台目畳となっており、それに半畳の踏込畳が続いている。

二畳台目半といえばいいのだろうか。

また炉は向切である。何気ないようで珍しい構成である。

|

左下の写真は点前座の壁の裏側の廊下である。上の点前座の写真と合わせてご覧頂くと分かりやすい。

右の壁にある窓は、それぞれ点前座の窓・洞庫と対応している。

つまり、洞庫にこの廊下側からも出し入れができるようになっている。

その為、この廊下の窓と点前座の窓・洞庫との間には、洞庫の奥行幅だけの空間がある。

右下は原叟床周辺。下座床の原叟床というのは極めて稀である。

中村昌生氏は『同門』346号「茶席夜話」で「名古屋の暮雨巷で珍しく下座床に構えた原叟床を見て、

原叟床に対する私の理解は更に深まったのでした。

すなわち四畳半の一畳を板畳とするような構えかたに捉われないようになったのです。」と述べられている。

そしてそれは白鳥庭園内茶室汲江軒で具体化された。

汲江軒は五畳下座床・原叟床であるので、六畳の広さを感じる席である。

以下、『同門』310号「茶席夜話」より。「私はこの原叟床が好きで、名古屋の白鳥庭園の茶室で、これを下座床で

試みたいと考えました。原叟床の創始者の意思に背くかも知れないと思いましたが、その後すでに先例のあったことを

思い出したのです。それは俳人久村暁台の住した暮雨巷に附属している茶室の一つが、下座床の原叟床なのです。

それは三畳半向板入、向切の席で、半畳は踏込畳に使われています。私は白鳥の茶室の時、四畳半で原叟床を下座床に構え、

さらに床脇に半畳の踏込を入れました。」(※尚、氏は同紙面で「原叟が好んだ下座床原叟床の席」があったことを立証されている)

|

|

|

|

|

主屋の西に位置する三畳台目の席。江戸後期は降らぬ建築で、

なにより利休の深三畳台目を踏襲していることに注目集まる席である。

利休の深三畳台目は少庵が現在の千家の屋敷内にそれを写しているが、逢源斎江岑が三畳台目を建てた際には、

深三畳台目を改め横に長い平三畳台目とした。今の不審庵である。

爾来深三畳台目は「古い」形式の茶室と見做されているが、

この席はそんな利休の深三畳台目の雰囲気を今に良く伝えている。

尚、利休深三畳台目については堀口捨己博士著『利休の茶室』所載「利休三畳大目」に詳しい。

|

左写真は点前座。中柱は赤松皮付。曲がりが非常に少なく、

横竹付近で僅かに歪んでいる程度。利休深三畳台目の通り、袖壁の右に給仕口がある。

中央写真、二重釣棚は釣木が切り取られている。天井にも切り取りの「痕跡」が残る。従って切り取りは現在地に移築後のことだろうか。

右写真、躙口付近。床前からのノネ板張天井と躙口上の掛込天井との境には下がり壁が付けられている。点前座は蒲の落天井である。

|

|

|

|

深三畳台目席水屋と廊下。写真一番右の壁が深三畳台目席の点前座裏の壁である。

写真左奥に見える太鼓襖と火灯口は一畳台目席である。

|

|

下写真三点、一畳台目席。一畳台目中板入りで向切逆勝手の席。床は壁床である。

一畳台目中板入向切といえば官休庵がよく知られているが、この席には官休庵のような床の間や板敷は無い。

本当に一畳台目中板のみの空間である。ただ、南面に貴人口が開けられているので、幾分か明るいかも知れない。

躙口は写真左に写っている連子窓の下に開けられている。天井は見事な総屋根裏で壮観である

|

|

|

|